Thema: Radfahren

20. Mai 22 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

Schaut man auf das Frechener Radwegenetz, dann kann man eines feststellen: in den letzten 10 Jahren ist kommunal fast nichts passiert. Die Stadt hat für Straßen in ihrer Verantwortung keine neuen Radwege gebaut, vorhandene innerstädtische Radwege sind weiterhin in einem sehr schlechten Zustand, sind bspw. zu schmal oder die Asphaltdecke ist aufgeworfen, gebrochen. Radspuren, die auf den Straßen aufgebracht sind, enden weiterhin direkt vor parkenden Autos und ähnliche Unsinnigkeiten.

Und nun streiten sich unsere "Volksparteien" darum, ob mit dem Auftrag von roter Farbe in Kreuzungsbereichen das Radfahren in Frechen sicherer werde. Man kann Farbe auftragen, unsicherer wird das Radfahren in Frechen dadurch sicher nicht. Aber die Mängelpunkte, die bspw. vom ADFC erhoben wurden, werden damit nicht einmal im Ansatz gelöst.

Zentrale Forderungen aus der ADFC-Befragung lassen sich nur durch einen echten Ausbau der Fahrradinfrastruktur, also über eine Neuverteilung des Frechener Straßenraumes erreichen.

Wenn man nun die Frage stellt, wieviel öffentlicher Straßenraum denn in den letzten Jahren umgewidmet wurde und dadurch dem Radverkehr zu Verfügung gestellt wurde, oder fragt, wie viele Parkplätze im öffentlichen Raum abgeschafft wurden, damit der Radverkehr mehr Platz hat, dann fällt die Antwort eindeutig aus: es ist wohl nichts passiert.

Dazu zwei recht aktuelle Beispiele: In der Hasenheide scheitert die Pflanzung von Straßenbäumen daran, dass man in einem solchen Falle Parkplätze abschaffen müsste. Unzumutbar für die AnwohnerInnen.

Oder, als es in den letzten Jahren um die Neugestaltung des Marktplatzes in Königsdorf ging, war der Wegfall von Parkplätzen der strittigste Punkt, ein ebensolcher Aufreger war der Plan der Deutschen Bahn, am Königsdorfer Bahnhof die Parkplätze kostenpflichtig zu machen.

Aus Sicht unserer Parteien handelt es sich beim Wegfall von kostenlosen Parkplätzen im öffentlichen Raum um eine Unzumutbarkeit.

Der aktuelle Streit im politischen Raum über mögliche Verbesserungen für den Radverkehr folgt genau diesen gewachsenen Grundstrukturen der Frechener Mobilitätspolitik.

So will die Koalition im Carré nördlich der Fußgängerzone die Einrichtung von Fahrradstraßen und damit im Zusammenhang stehend die Einrichtung von Einbahnstraßen. Da spricht erst einmal nichts dagegen. Zu kritisieren ist vielmehr, das das gewählte Carré extrem klein ist und die wesentlichen von RadfahrerInnen genutzten Wege (bspw. Schulwege) eben nicht erfasst wurden. Dass sich die Koalition bewusst für diese Carré entschieden hat, verweist darauf, dass der Autoverkehr möglichst wenigen Belastungen ausgesetzt werden soll. Die Kritik der SPD, dass die AnwohnerInnen zu Carré-Umfahrungen gezwungen werden, wenn sie mit dem Auto bis zu ihrer Wohnung fahren wollen, folgt dabei derselben Logik.

Hat die Koalition die möglichen Einschränkungen für die AutofahrerInnen durch die Wahl eines kleinteiligen und von wenig Durchgangsverkehr belastetem Carré schon auf ein Minimum reduziert, so wünscht die SPD nun für die letzten betroffenen Carré-AnwohnerInnen Lösungen, wodurch sich für die AutofahrerInnen gleich gar nichts mehr ändert.

Wie man erkennen kann: die Autofokussierung, die inzwischen wohl zur Genetik unserer "Volksparteien" gehört, lebt, mehr oder weniger verdeckt fort. Daraus resultieren "Lösungen", die im Schwerpunkt rein kosmetische Maßnahmen sind, deren Nutzen überschaubar ist, die anfallenden Kosten sind gering und dem Autoverkehr wird fast kein Raum weggenommen.

Dabei gilt in Städten: ein Umbau des Straßenraums zu Gunsten des Rad- und/oder Fußverkehrs ohne Zumutungen für die AutofahrerInnen nicht zu haben sind.

Es gibt Städte, die damit schon vor Jahren angefangen haben, es gibt andere Städte, die schrittweise aus der Planungsphase in die Umsetzungsphase kommen, so bspw. Köln und es gibt Städte, da streitet man öffentlich über unzulängliche Lösungen und übertönt mit viel Geplapper und Geklapper, dass nichts Wesentliches geschieht.

Das erleben wir aktuell in Frechen.

Zentral wäre aber bspw. solche Lösungen, über die intensiv gestritten werden müsste::

* der Bau echter Radwege unter Wegfall von Parkplätzen im öffentlichen Raum

* Tempo 30 in der gesamten Innenstadt

* Der Wegfall des kostenlosen Parkens im öffentlichen Raum

Die aktuell als Verbesserungen verhandelten Themen greifen einfach zu kurz, aber vermutlich sind ernsthafte Änderungen auch nicht geplant.

Und nun streiten sich unsere "Volksparteien" darum, ob mit dem Auftrag von roter Farbe in Kreuzungsbereichen das Radfahren in Frechen sicherer werde. Man kann Farbe auftragen, unsicherer wird das Radfahren in Frechen dadurch sicher nicht. Aber die Mängelpunkte, die bspw. vom ADFC erhoben wurden, werden damit nicht einmal im Ansatz gelöst.

Zentrale Forderungen aus der ADFC-Befragung lassen sich nur durch einen echten Ausbau der Fahrradinfrastruktur, also über eine Neuverteilung des Frechener Straßenraumes erreichen.

Wenn man nun die Frage stellt, wieviel öffentlicher Straßenraum denn in den letzten Jahren umgewidmet wurde und dadurch dem Radverkehr zu Verfügung gestellt wurde, oder fragt, wie viele Parkplätze im öffentlichen Raum abgeschafft wurden, damit der Radverkehr mehr Platz hat, dann fällt die Antwort eindeutig aus: es ist wohl nichts passiert.

Dazu zwei recht aktuelle Beispiele: In der Hasenheide scheitert die Pflanzung von Straßenbäumen daran, dass man in einem solchen Falle Parkplätze abschaffen müsste. Unzumutbar für die AnwohnerInnen.

Oder, als es in den letzten Jahren um die Neugestaltung des Marktplatzes in Königsdorf ging, war der Wegfall von Parkplätzen der strittigste Punkt, ein ebensolcher Aufreger war der Plan der Deutschen Bahn, am Königsdorfer Bahnhof die Parkplätze kostenpflichtig zu machen.

Aus Sicht unserer Parteien handelt es sich beim Wegfall von kostenlosen Parkplätzen im öffentlichen Raum um eine Unzumutbarkeit.

Der aktuelle Streit im politischen Raum über mögliche Verbesserungen für den Radverkehr folgt genau diesen gewachsenen Grundstrukturen der Frechener Mobilitätspolitik.

So will die Koalition im Carré nördlich der Fußgängerzone die Einrichtung von Fahrradstraßen und damit im Zusammenhang stehend die Einrichtung von Einbahnstraßen. Da spricht erst einmal nichts dagegen. Zu kritisieren ist vielmehr, das das gewählte Carré extrem klein ist und die wesentlichen von RadfahrerInnen genutzten Wege (bspw. Schulwege) eben nicht erfasst wurden. Dass sich die Koalition bewusst für diese Carré entschieden hat, verweist darauf, dass der Autoverkehr möglichst wenigen Belastungen ausgesetzt werden soll. Die Kritik der SPD, dass die AnwohnerInnen zu Carré-Umfahrungen gezwungen werden, wenn sie mit dem Auto bis zu ihrer Wohnung fahren wollen, folgt dabei derselben Logik.

Hat die Koalition die möglichen Einschränkungen für die AutofahrerInnen durch die Wahl eines kleinteiligen und von wenig Durchgangsverkehr belastetem Carré schon auf ein Minimum reduziert, so wünscht die SPD nun für die letzten betroffenen Carré-AnwohnerInnen Lösungen, wodurch sich für die AutofahrerInnen gleich gar nichts mehr ändert.

Wie man erkennen kann: die Autofokussierung, die inzwischen wohl zur Genetik unserer "Volksparteien" gehört, lebt, mehr oder weniger verdeckt fort. Daraus resultieren "Lösungen", die im Schwerpunkt rein kosmetische Maßnahmen sind, deren Nutzen überschaubar ist, die anfallenden Kosten sind gering und dem Autoverkehr wird fast kein Raum weggenommen.

Dabei gilt in Städten: ein Umbau des Straßenraums zu Gunsten des Rad- und/oder Fußverkehrs ohne Zumutungen für die AutofahrerInnen nicht zu haben sind.

Es gibt Städte, die damit schon vor Jahren angefangen haben, es gibt andere Städte, die schrittweise aus der Planungsphase in die Umsetzungsphase kommen, so bspw. Köln und es gibt Städte, da streitet man öffentlich über unzulängliche Lösungen und übertönt mit viel Geplapper und Geklapper, dass nichts Wesentliches geschieht.

Das erleben wir aktuell in Frechen.

Zentral wäre aber bspw. solche Lösungen, über die intensiv gestritten werden müsste::

* der Bau echter Radwege unter Wegfall von Parkplätzen im öffentlichen Raum

* Tempo 30 in der gesamten Innenstadt

* Der Wegfall des kostenlosen Parkens im öffentlichen Raum

Die aktuell als Verbesserungen verhandelten Themen greifen einfach zu kurz, aber vermutlich sind ernsthafte Änderungen auch nicht geplant.

Thema: Grube Carl

01. April 22 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

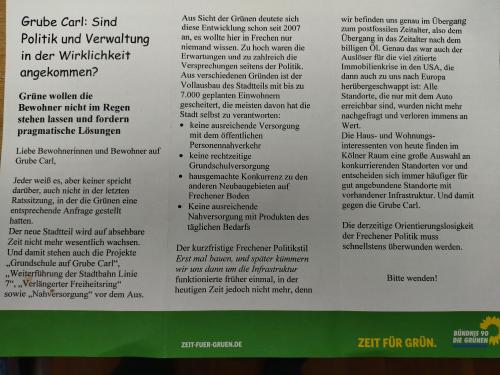

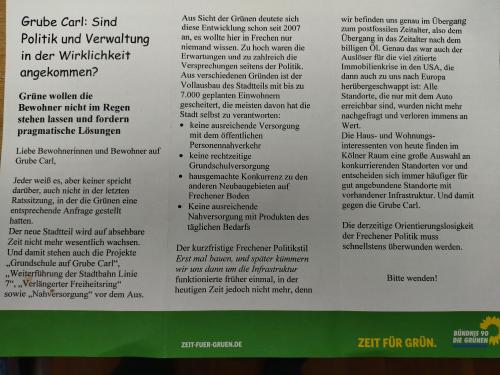

Im März 2010 verteilten die Frechener Grünen ein Flugblatt im Stadtteil Grube Carl.

Unter der Überschrift: "Grube Carl: Sind Politik und Verwaltung in der Wirklichkeit angekommen?" forderten die Grünen pragmatische Lösungen für viele offene Punkte. Man könnte das Flugblatt auch heute noch verwendet.

Einer der genannten Punkte lautete: "Keine ausreichende Nahversorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs". Auch daran hat sich bis heute nichts geändert.

Lustig wird es aber, wenn der zentrale Vorwurf der damaligen Oppositionspartei zitiert wird:

Nun sind die Grünen nicht mehr in der Opposition, zusammen mit der CDU sind sie die "Gestaltungsmehrheit" im Rat. Und gestalten wollen sie. Das haben sie im letzten Planungsausschuss klar gemacht. CDU und Grüne haben entschieden, dass das bisher für ein großes Einzelhandelsgeschäft reservierte Grundstück auf Grube Carl umgewidmet werden soll in einen "Bürgerpark".

Man durfte sich etwas überrascht die Augen reiben, dass die "Gestaltungsmehrheit" im Rat, die ja eigentlich diejenige ist, die Verwaltung und CDU-Bürgermeisterin stützt, plötzlich als Opposition gegenüber der Verwaltung agiert. Und wenn dann noch die eigene Verwaltung die besseren Argumente hat und den Bürgerpark ablehnt, denn wird's endgültig dubios.

Aber zurück zur konkreten Situation auf Grube Carl. In dem alten Flugblatt schrieben die Grünen:

Das Konzept des Bürgerparks jedoch passt eben nicht wie Topf und Deckel. Hier wird "kurzfristig" erst mal eine Entscheidung getroffen, deren Tragweite die "Gestaltungsmehrheit" anscheinend einfach nicht interessiert.

Es muss ja nicht nur ein bestehender Bebauungsplan geändert werden, sondern vielmehr ist nun eine weitreichende Umplanung von Nöten. In der aktuellen Planung gibt es nämlich keine für Nahversorgung ausgewiesene Reservefläche. Also hätte man zusammen mit diesem Beschluss auch darüber diskutieren müssen, wo denn der Nahversorger angesiedelt werden soll. Es müssen Flächen im hinteren Teil der Grube Carl, die für Wohnbebauung oder einen Grünstreifen vorgesehen waren, umgewidmet werden, damit dort ein Nahversorger sein Geschäft errichten kann.

Aber wie schreiben die Grünen so richtig "(...) und später kümmern wir uns um die Infrastruktur."

Die bisher sehr kurze Anfahrt für LKWs zum Nahversorgerstandort wird dank dieses Beschlusses unnötig verlängert. Das bedeutet dann auch, dass der gesamte Zulieferverkehr zu diesem Geschäft bzw. den Geschäften, falls es mehrere werden sollten, durch bestehende oder neue Wohnbebauung erfolgen wird. LKW-Verkehr in Wohngebieten bedeutet, dass die Gefährdung von RadlerInnen, FußgängerInnen und Kinder erhöht wird.

Das spricht jetzt eher weniger für prophetische Weitsicht.

Falls keine Umwidmung im hinteren Bereich des Stadtteils erfolgt, dann wird dem Stadtteil der Nahversorger dauerhaft fehlen. Womit noch mehr StadtteilbewohnerInnen mit dem Auto zum Einkaufen fahren werden.

Das spricht jetzt eher weniger für prophetische Weitsicht.

Davon ausgehend, dass die ursprüngliche Idee des Stadtteils der "kurzen Wege" die beste Idee war, die hier in der Stadt bei wohnbaulichen Großprojekten je entwickelt worden ist, kann man lapidar festhalten, dass spätestens diese Entscheidung der Idee den letzten Todesstoß versetzt hat.

Insofern ist es fast schon wieder von prophetischer Weitsicht, wenn im Konzept auch weitere öffentliche Parkplätze geplant sind. Immerhin mit Ladesäule, denn wie oben schon gesagt, wir sind ja im Übergang zum postfossilen Zeitalter.

Schön also, dass die schwarz-grüne Politik in ihrer eigenen Wirklichkeit angekommen ist. Man möchten kein Teil davon sein.

Unter der Überschrift: "Grube Carl: Sind Politik und Verwaltung in der Wirklichkeit angekommen?" forderten die Grünen pragmatische Lösungen für viele offene Punkte. Man könnte das Flugblatt auch heute noch verwendet.

Einer der genannten Punkte lautete: "Keine ausreichende Nahversorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs". Auch daran hat sich bis heute nichts geändert.

Lustig wird es aber, wenn der zentrale Vorwurf der damaligen Oppositionspartei zitiert wird:

"Der kurzfristige Frechener Politikstil 'Erst mal bauen und später kümmern wir uns dann um die Infrastruktur' funktionierte früher einmal, in heutiger Zeit jedoch nicht mehr (...)."

Nun sind die Grünen nicht mehr in der Opposition, zusammen mit der CDU sind sie die "Gestaltungsmehrheit" im Rat. Und gestalten wollen sie. Das haben sie im letzten Planungsausschuss klar gemacht. CDU und Grüne haben entschieden, dass das bisher für ein großes Einzelhandelsgeschäft reservierte Grundstück auf Grube Carl umgewidmet werden soll in einen "Bürgerpark".

Man durfte sich etwas überrascht die Augen reiben, dass die "Gestaltungsmehrheit" im Rat, die ja eigentlich diejenige ist, die Verwaltung und CDU-Bürgermeisterin stützt, plötzlich als Opposition gegenüber der Verwaltung agiert. Und wenn dann noch die eigene Verwaltung die besseren Argumente hat und den Bürgerpark ablehnt, denn wird's endgültig dubios.

Aber zurück zur konkreten Situation auf Grube Carl. In dem alten Flugblatt schrieben die Grünen:

"Nun geht es darum, die vielen neuen Bewohner (sic!, grüne Frauen, wo blieb damals bloß der Proteststurm? Wohnen hier nur Männer?) nicht im Regen stehen zu lassen. Jetzt müssen pragmatische Lösungen erarbeitet werden" [Denn:] "(...) wir befinden uns genau im Übergang zum postfossilen Zeitalter, also dem Übergang in das Zeitalter nach dem billigen Öl."Klingt, im Zusammenhang mit den Folgen des Ukrainekriegs und dem Übergang zu nachhaltigen Energien heute fast schon prophetisch ...

Das Konzept des Bürgerparks jedoch passt eben nicht wie Topf und Deckel. Hier wird "kurzfristig" erst mal eine Entscheidung getroffen, deren Tragweite die "Gestaltungsmehrheit" anscheinend einfach nicht interessiert.

Es muss ja nicht nur ein bestehender Bebauungsplan geändert werden, sondern vielmehr ist nun eine weitreichende Umplanung von Nöten. In der aktuellen Planung gibt es nämlich keine für Nahversorgung ausgewiesene Reservefläche. Also hätte man zusammen mit diesem Beschluss auch darüber diskutieren müssen, wo denn der Nahversorger angesiedelt werden soll. Es müssen Flächen im hinteren Teil der Grube Carl, die für Wohnbebauung oder einen Grünstreifen vorgesehen waren, umgewidmet werden, damit dort ein Nahversorger sein Geschäft errichten kann.

Aber wie schreiben die Grünen so richtig "(...) und später kümmern wir uns um die Infrastruktur."

Die bisher sehr kurze Anfahrt für LKWs zum Nahversorgerstandort wird dank dieses Beschlusses unnötig verlängert. Das bedeutet dann auch, dass der gesamte Zulieferverkehr zu diesem Geschäft bzw. den Geschäften, falls es mehrere werden sollten, durch bestehende oder neue Wohnbebauung erfolgen wird. LKW-Verkehr in Wohngebieten bedeutet, dass die Gefährdung von RadlerInnen, FußgängerInnen und Kinder erhöht wird.

Das spricht jetzt eher weniger für prophetische Weitsicht.

Falls keine Umwidmung im hinteren Bereich des Stadtteils erfolgt, dann wird dem Stadtteil der Nahversorger dauerhaft fehlen. Womit noch mehr StadtteilbewohnerInnen mit dem Auto zum Einkaufen fahren werden.

Das spricht jetzt eher weniger für prophetische Weitsicht.

Davon ausgehend, dass die ursprüngliche Idee des Stadtteils der "kurzen Wege" die beste Idee war, die hier in der Stadt bei wohnbaulichen Großprojekten je entwickelt worden ist, kann man lapidar festhalten, dass spätestens diese Entscheidung der Idee den letzten Todesstoß versetzt hat.

Insofern ist es fast schon wieder von prophetischer Weitsicht, wenn im Konzept auch weitere öffentliche Parkplätze geplant sind. Immerhin mit Ladesäule, denn wie oben schon gesagt, wir sind ja im Übergang zum postfossilen Zeitalter.

Schön also, dass die schwarz-grüne Politik in ihrer eigenen Wirklichkeit angekommen ist. Man möchten kein Teil davon sein.

Thema: Mobilität

10. März 22 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

Der Ukrainekrieg geht an die Substanz und weckt andererseits vergleichbar der Pandemie die Hoffnung, dass die deutsche / europäische Wirtschaft nun nachhaltiger werden könnte.

Die Geschichte der pandemie-bedingte Umgestaltung der Wirtschaft ist schnell erzählt: in der ersten Phase sanken die CO2-Emissionen da Mobilität und industrielle Produktion stark eingeschränkt wurden, in der Folge wurden hochdotierte Programme angekündigt, mit deren Hilfe die schwächelnde Wirtschaft wieder angekurbelt werden sollte. Und rund um den Green New Deal der EU wuchs die Hoffnung, dass diese Investitionen vorrangig dem Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit dienen sollte.

Das ging schief. Erste Untersuchungen zeigen, dass die eingesetzten Mittel nur zum allergeringsten Teil der Nachhaltigkeit zu Gute kamen. Die Wirtschaft hat sich in vielen Bereichen erholt, der CO2-Ausstoß hat das Vorkrisenniveau bereits wieder erreicht und das, obwohl bspw. der Flugverkehr immer noch unter Vorkrisenniveau liegt.

Und nun folgt der Ukrainekrieg und das Spiel beginnt von Neuem. Wieder sprießen die Hoffnungen, nun endlich die Wende zu mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Diesmal soll es sogar ganz schnell gehen. Wir müssen raus aus der Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas.

Energiesparen ist das neue Modewort. Heizung runter, Tempolimit, autofreie Sonntage, weniger Autofahren usw..

Es werden aktuell Dinge diskutiert, die vor drei Wochen als nicht diskussionswürdig galten, nun aber als Solidaritätsgeste mit den in Kellern und Bunkern ausharrenden UkrainierInnen benannt werden.

Das Entscheidende aber: solche Vorschläge wurden von Umweltverbände, KlimaschützerInnen und WissenschaftlerInnen schon viele Jahre formuliert, da der weiterhin wachsende Energiehunger unserer Gesellschaft jeder nachhaltigen Umgestaltung der Wirtschaft entgegensteht.

Aus Sicht von Umwelt- und Klimaschutz könnte man jetzt ja hoffen ... .weil "regenerative Energie ist Freiheitsenergie".

Aber, man sollte genau hinhören. Es geht derzeit vorrangig darum, die Abhängigkeit vom russischen Rohstofflieferungen (55% beim Gas, 50% bei der Steinkohle, 35% beim Rohöl) zu reduzieren.

Entsprechend klingen denn auch die denkmöglichen Gegenmaßnahmen: Ausweitung der Verstromung von Braunkohle, Fracking-Gas aus den USA, mehr Rohöl anderer Lieferanten, Verlängerung der Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke.

Nicht alles wird sich umsetzen lassen, aber als sicher kann gelten, dass wir das russische Gas auf Sicht durch Fracking-Gas ersetzen werden, dass die Rohöllieferungen aus dem autokratischen Russland durch Rohöl aus irgendeinem sicherlich nicht weniger autokratischen arabischen Land ersetzt werden soll. Man liest ja schon mal vom iranischen Erdöl, das uns helfen soll, so wie die USA plötzlich wieder mit dem verfemten Venezuela verhandeln wollen ?

Im Gegensatz zur Pandemie könnte der Ukraine-Krieg nun aber wirklich zu einem Opportunitätsfenster werden, denn schon früh in der Pandemie wurde deutlich, dass die große Mehrheit der Bevölkerung davon ausging, dass das Ende der Pandemie gleichbedeutend sei mit dem vorpandemischen Zustand. Im Grunde also ein Zurück in die alten Muster.

Im Ukrainekrieg aber ändert sich der Diskurs: Energiesparen war während der Pandemie kein Thema, eine Bekämpfung der Pandemie brauchte kein Tempolimit und keine neue Heizungstechnik. Das ist jetzt aber momentan alles en vogue. Und verheerender noch für jede Politik des "weiter so" sind die Aussagen, dass die Zeiten der billigen Energie vorüber sind. In der Wirtschaftswoche werden heute (10.03.2022) Mittelständler zitiert, die davon ausgehen, dass das eine Kilowattstunde Strom dauerhaft einen Euro kosten werden, statt den aktuellen Preisen von 30 bis 40 Cent. Die Benzinpreise steigen und steigen und keiner weiß, wo das enden wird. Ein Stahlwerk in Bayern stellt aufgrund der hohen Energiepreise die Produktion ein.

Vergleichbares wird von Düngemittelfabriken berichtet.

Dabei schieben wir das aktuell alles auf den Ukrainekrieg, übersehen aber, dass Exploration und Förderung von Rohöl teurer geworden ist, da die preiswert zu erschließenden Ölvorkommen bspw. auf der arabischen Halbinsel oder in Texas zwischenzeitlich den Höhepunkt der Förderung überschritten haben. Neue Ölvorkommen sind immer teurer zu erschließen. Und die steigenden Kosten bei Öl und Gas schlagen auf den Strompreis durch.

Und wer genau hinschaut, der weiß auch, dass sowohl die Digitalisierung als auch die Windräder und Solarpaneele auf seltene Metalle und andere rarer werdende Rohstoffe wie Nickel und Zinn abgewiesen sind. Auch hier steigen die Preise und auch hier setzte die Entwicklung schon ein, bevor der Ukrainekrieg alles in Unordnung brachte.

Der Ukrainekrieg ist damit nur das Ereignis, das uns einen ersten Blick auf die Zukunft unseres Wirtschaftens erhaschen lässt. Und man erkennt, dass der "Green New Deal" eine ebenso große Lebenslüge ist, wie das zum Programm gewordene "weiter so", von CDU, FDP und auch in weiten Teilen die SPD ist.

Eine Umstellung auf regenerative Energien ist zwingend, wenn der Planet für Menschen noch bewohnbar bleiben soll. Aber in dieser Krise erkennen wir bereits, dass regenerative Energie weder preiswert noch grenzenlos verfügbar sein werden. Heute wird gefordert, aus Solidarität mit der Ukraine Energie zu sparen. Aber das genügt nicht. Der sparsame Umgang mit Energie muss zum Dauerzustand werden. In allen Bereichen.

Und das ist eines der Opportunitätsfenster das sich aktuell öffnet. Jetzt sind alle politischen Gremien und Parteien gefordert, diese Chance zu ergreifen.

* Jetzt muss über eine Ausweitung des ÖPNV

* über einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur.

* über ein innerörtliches Tempolimit von 30 km/h

entschieden werden.

Denn alle diese Maßnahmen sparen Energie, elektrische ebenso wie kohlenstoffhaltige. Und zwar sofort und dauerhaft. Wer die Mobilität von morgen retten will, muss heute umsteuern.

Jetzt muss über eine Photovoltaikpflicht für Neubauten entschieden werden. Jeder Quadratmeter Photovoltaik macht eine Laufzeitverlängerung für Braunkohlekraftwerke unwahrscheinlicher.

Und alles zusammen reduziert die Abhängigkeit von Öl und Gas. Gleich ob russisch, arabisch, iranisch oder gefrackt aus den USA.

Dazu als abschließendes Zitat der Mobilitätsforscher Stefan Gössling:

Die Geschichte der pandemie-bedingte Umgestaltung der Wirtschaft ist schnell erzählt: in der ersten Phase sanken die CO2-Emissionen da Mobilität und industrielle Produktion stark eingeschränkt wurden, in der Folge wurden hochdotierte Programme angekündigt, mit deren Hilfe die schwächelnde Wirtschaft wieder angekurbelt werden sollte. Und rund um den Green New Deal der EU wuchs die Hoffnung, dass diese Investitionen vorrangig dem Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit dienen sollte.

Das ging schief. Erste Untersuchungen zeigen, dass die eingesetzten Mittel nur zum allergeringsten Teil der Nachhaltigkeit zu Gute kamen. Die Wirtschaft hat sich in vielen Bereichen erholt, der CO2-Ausstoß hat das Vorkrisenniveau bereits wieder erreicht und das, obwohl bspw. der Flugverkehr immer noch unter Vorkrisenniveau liegt.

Und nun folgt der Ukrainekrieg und das Spiel beginnt von Neuem. Wieder sprießen die Hoffnungen, nun endlich die Wende zu mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Diesmal soll es sogar ganz schnell gehen. Wir müssen raus aus der Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas.

Energiesparen ist das neue Modewort. Heizung runter, Tempolimit, autofreie Sonntage, weniger Autofahren usw..

Es werden aktuell Dinge diskutiert, die vor drei Wochen als nicht diskussionswürdig galten, nun aber als Solidaritätsgeste mit den in Kellern und Bunkern ausharrenden UkrainierInnen benannt werden.

Das Entscheidende aber: solche Vorschläge wurden von Umweltverbände, KlimaschützerInnen und WissenschaftlerInnen schon viele Jahre formuliert, da der weiterhin wachsende Energiehunger unserer Gesellschaft jeder nachhaltigen Umgestaltung der Wirtschaft entgegensteht.

Aus Sicht von Umwelt- und Klimaschutz könnte man jetzt ja hoffen ... .weil "regenerative Energie ist Freiheitsenergie".

Aber, man sollte genau hinhören. Es geht derzeit vorrangig darum, die Abhängigkeit vom russischen Rohstofflieferungen (55% beim Gas, 50% bei der Steinkohle, 35% beim Rohöl) zu reduzieren.

Entsprechend klingen denn auch die denkmöglichen Gegenmaßnahmen: Ausweitung der Verstromung von Braunkohle, Fracking-Gas aus den USA, mehr Rohöl anderer Lieferanten, Verlängerung der Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke.

Nicht alles wird sich umsetzen lassen, aber als sicher kann gelten, dass wir das russische Gas auf Sicht durch Fracking-Gas ersetzen werden, dass die Rohöllieferungen aus dem autokratischen Russland durch Rohöl aus irgendeinem sicherlich nicht weniger autokratischen arabischen Land ersetzt werden soll. Man liest ja schon mal vom iranischen Erdöl, das uns helfen soll, so wie die USA plötzlich wieder mit dem verfemten Venezuela verhandeln wollen ?

Im Gegensatz zur Pandemie könnte der Ukraine-Krieg nun aber wirklich zu einem Opportunitätsfenster werden, denn schon früh in der Pandemie wurde deutlich, dass die große Mehrheit der Bevölkerung davon ausging, dass das Ende der Pandemie gleichbedeutend sei mit dem vorpandemischen Zustand. Im Grunde also ein Zurück in die alten Muster.

Im Ukrainekrieg aber ändert sich der Diskurs: Energiesparen war während der Pandemie kein Thema, eine Bekämpfung der Pandemie brauchte kein Tempolimit und keine neue Heizungstechnik. Das ist jetzt aber momentan alles en vogue. Und verheerender noch für jede Politik des "weiter so" sind die Aussagen, dass die Zeiten der billigen Energie vorüber sind. In der Wirtschaftswoche werden heute (10.03.2022) Mittelständler zitiert, die davon ausgehen, dass das eine Kilowattstunde Strom dauerhaft einen Euro kosten werden, statt den aktuellen Preisen von 30 bis 40 Cent. Die Benzinpreise steigen und steigen und keiner weiß, wo das enden wird. Ein Stahlwerk in Bayern stellt aufgrund der hohen Energiepreise die Produktion ein.

Vergleichbares wird von Düngemittelfabriken berichtet.

Dabei schieben wir das aktuell alles auf den Ukrainekrieg, übersehen aber, dass Exploration und Förderung von Rohöl teurer geworden ist, da die preiswert zu erschließenden Ölvorkommen bspw. auf der arabischen Halbinsel oder in Texas zwischenzeitlich den Höhepunkt der Förderung überschritten haben. Neue Ölvorkommen sind immer teurer zu erschließen. Und die steigenden Kosten bei Öl und Gas schlagen auf den Strompreis durch.

Und wer genau hinschaut, der weiß auch, dass sowohl die Digitalisierung als auch die Windräder und Solarpaneele auf seltene Metalle und andere rarer werdende Rohstoffe wie Nickel und Zinn abgewiesen sind. Auch hier steigen die Preise und auch hier setzte die Entwicklung schon ein, bevor der Ukrainekrieg alles in Unordnung brachte.

Der Ukrainekrieg ist damit nur das Ereignis, das uns einen ersten Blick auf die Zukunft unseres Wirtschaftens erhaschen lässt. Und man erkennt, dass der "Green New Deal" eine ebenso große Lebenslüge ist, wie das zum Programm gewordene "weiter so", von CDU, FDP und auch in weiten Teilen die SPD ist.

Eine Umstellung auf regenerative Energien ist zwingend, wenn der Planet für Menschen noch bewohnbar bleiben soll. Aber in dieser Krise erkennen wir bereits, dass regenerative Energie weder preiswert noch grenzenlos verfügbar sein werden. Heute wird gefordert, aus Solidarität mit der Ukraine Energie zu sparen. Aber das genügt nicht. Der sparsame Umgang mit Energie muss zum Dauerzustand werden. In allen Bereichen.

Und das ist eines der Opportunitätsfenster das sich aktuell öffnet. Jetzt sind alle politischen Gremien und Parteien gefordert, diese Chance zu ergreifen.

* Jetzt muss über eine Ausweitung des ÖPNV

* über einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur.

* über ein innerörtliches Tempolimit von 30 km/h

entschieden werden.

Denn alle diese Maßnahmen sparen Energie, elektrische ebenso wie kohlenstoffhaltige. Und zwar sofort und dauerhaft. Wer die Mobilität von morgen retten will, muss heute umsteuern.

Jetzt muss über eine Photovoltaikpflicht für Neubauten entschieden werden. Jeder Quadratmeter Photovoltaik macht eine Laufzeitverlängerung für Braunkohlekraftwerke unwahrscheinlicher.

Und alles zusammen reduziert die Abhängigkeit von Öl und Gas. Gleich ob russisch, arabisch, iranisch oder gefrackt aus den USA.

Dazu als abschließendes Zitat der Mobilitätsforscher Stefan Gössling:

"Ich sage es deutlich: Wir sitzen auf einer Zeitbombe. Der massive Anstieg der Energiekosten erhöht den Druck auf die Menschen, die bereits jetzt mit den steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen. Sie könnten schnell das Gefühl bekommen, ihnen werde aufgrund der steigenden Energiepreise das Auto weggenommen. Sie brauchen klimafreundliche, praktikable und bezahlbare Alternativen zum eigenen Pkw. Schafft die Politik sie nicht, kann es sein, dass diese Menschen sich gegen Klimaschutzmaßnahmen organisieren. Das erhöht den Druck auf die Politik. Deshalb sollte die Mobilitätswende jetzt zügig umgesetzt werden, es öffnet sich gerade ein Fenster der Möglichkeiten."

Gegenentwürfe

Gegenentwürfe