Thema: Umwelt

08. Oktober 21 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

"Die meisten Verantwortlichen sind offenbar überzeugt, es sei günstiger, alle zehn Jahre mit Hilfsfonds die Schäden der Klimafolgen zu beheben, als sich an sie anzupassen".Das sagt Wolfgang Dickhaut, Professor für umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung an der HafenCity Universität Hamburg in einem Interview der 'Zeit'.

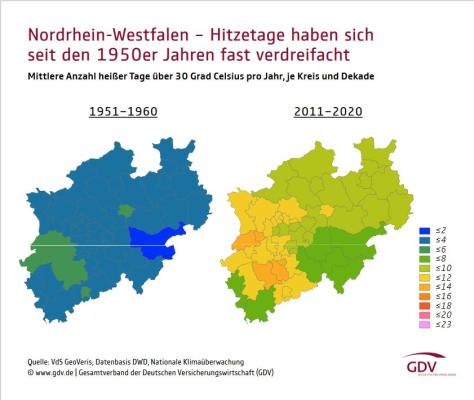

Das kann man nur unterschreiben. Der Klimawandel ist ein nicht mehr zu diskutierendes Faktum. Wir müssen uns darauf einstellen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungen ist heute in allen Medien mit seiner Untersuchung zur zunehmenden Hitze in Deutschland. Die Durchschnittstemperaturen haben sich in Deutschland im Schnitt um 1,6 Grad gegenüber den vorindustriellen Zeiten erhöht. Die Auswirkungen sind bekannt: die Regenverteilung und -intensität ändert sich, soll heißen: in wärmerer Luft findet sich mehr Energie und mehr Feuchtigkeit. Dies führt unter anderem auch zu intensiveren Regenfällen. Zugleich lahmt der Jetstream, denn er zieht seine Energie aus der Temperaturdifferenz zwischen Pol und dem Äquator und diese Temperaturdifferenz sinkt. Also ziehen Wettersysteme langsamer über uns hinweg. Regenzonen verharren länger über uns. Die Flutkatastrophe an Maas, Ahr und Erft erklärt sich hieraus.

Ein weiterer Effekt ist die Zunahme von Hitzetagen mit mehr als 30 Grad. Zwischen 1950 und 1960 musste man im Rhein-Erft-Kreis mit bestenfalls 4,4 solcher Hitzetage rechnen, dieser Wert ist für den Zeitraum von 2011 auf 2020 auf 12,5 Tage gestiegen. Also fast eine Verdreifachung. Und bei einem weiteren Anstieg der CO2-Konzentration muss man im Rhein-Erft-Kreis mit einer weiteren Erhöhung der Anzahl der Hitzetage um 10 bis 20 rechnen.

Darauf muss eine Stadt wie Frechen sich einstellen. Die Stadtplaner*innen sind da sehr eindeutig:

"Besonders stark heizen sich die Städte auf. Asphaltierte Flächen, Steinhäuser und Bürotürme mit Glasfassaden verwandeln sie in regelrechte Glutöfen. Das beste Gegenmittel sind Grünflächen: Bäume und bewachsene Fassaden wirken wie urbane Klimaanlagen, in ihrem Umfeld liegen die Temperaturen um mehrere Grad niedriger. Begrünte Dächer, Parks und Mulden helfen auch gegen die zweite große Klimagefahr: Wasser. Bei Starkregen nehmen die Pflanzen einen Teil der Fluten auf und entlasten so die Kanalisation."Ebenso eindeutig sind die Aussagen der Stadtplaner*innen beim Thema Mobilität. Um einen derartigen innerstädtischen Umbau zu realisieren, muss das Auto raus aus der Stadt. Viele Teile der von Autos verbrauchten Flächen werden für die Begrünung benötigt.

Hier in Frechen kämpfen aber Anwohner*innen immer noch um jeden Parkplatz und weder Verwaltung noch Politik haben den Mut die Bürger*innenschaft auf die neue Situation vorzubereiten und einzustellen.

Kontraproduktiv ist deshalb der in Frechen praktizierte Flächenverbrauch. Ein neues Gewerbegebiet an der Krankenhausstraße, ein neues Wohngebiet in Habbelrath, der ungebremste Ausbau des Wohngebiets Grube Carl, Pläne für die gewerbliche Nutzung der RWE-Flächen in Grefrath und am Wachtberg. Es gibt auch schon Gedankenspiele, Habbelrath im Bereich der Reiterhöfe um ein neues Wohnquartier zu erweitern.

Wenn wenigsten beobachtbar wäre, dass die Stadt bei all diesen Planungen ein neues, dem Klimawandel angemessenes Mobilitätskonzept entwickeln würde, aber Pustekuchen. Das letzte veröffentlichte Verkehrsgutachten rund um das Gewerbegebiet Krankenhausstraße operiert mit den Prämissen des vorigen Jahrhunderts: Mobilität findet mit dem eigenen Auto statt. Entsprechend weist das Gutachten auch steigende Belastungen des Straßennetzes nach. Autos brauchen Straßen und Parkraum. Alles kontraproduktiv, wenn man an die Folgen dieser Betonpolitik für das Stadtklima denkt: Frechen wird in den kommenden Jahrzehnten zu einem Glutofen werden.

So müsste es zu einer Prämisse vorausschauender Stadtplanung werden, dass, wenn überhaupt, nur noch dort Flächen entwickelt (vulgo: versiegelt) werden, wenn diese Bereiche von einer Straßenbahnlinie erschlossen sind. Denn alle Untersuchungen hierzu sind eindeutig: nur der schienengebundene Nahverkehr hilft den Städten beim Abschied vom Auto. Und wer den Radverkehr fördern will, benötigt Raum für Radwege. Auch dieser Raum ist nur zu gewinnen, wenn hier in Frechen der Autoverkehr bewusst und massiv zurückgefahren wird. Aber in den Diskussionen rund um die Baumbepflanzung in der Straße 'Hasenweide' und ganz aktuell um die Sanierung des Königsdorfer Marktplatzes ist die Meinung vorherrschend, dass die Existenz von Parkplätzen von übergeordneter Bedeutung ist und sich alles andere diesem Bedürfnis unterzuordnen habe.

Und dann sind wir wieder bei Politik und Verwaltung. Hier wären Politik und Verwaltung gefordert, in gemeinsamer Anstrengung eine neue, dem Klimawandel, angemessene Entwicklung zu skizzieren und umzusetzen. Möglicherweise gibt es ja Skizzen und Gutachten. Denn seit die Grünen Bestandteil der Verwaltungsmehrheit im Rat sind, wurden viele Gutachten erstellt. Umgesetzt wurde aber bisher wohl nur das Wenigste. Und die erkennbare städtische Infrastrukturpolitik zeigt sich von der allerältesten Seite. Es wird weiterhin agiert, als gäbe es keinen Klimawandel.

Dazu noch ein abschließendes Zitat von Thilo Hofmann (Direktor des Forschungsnetzwerks Umwelt, stellvertretender Leiter des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft und Professor am Division for Environmental Geosciences):

"Die Stadt der Zukunft kann nicht mehr wie bisher überwiegend aus grauer Infrastruktur, also Glas, Beton, Asphalt und Parkplätzen gedacht werden; grüne Infrastruktur muss in den Vordergrund der Stadtplanung rücken. Die Stadt muss vom Auto wieder dem Menschen zurückgegeben werden. Die lebenswerte Stadt von morgen ist die der Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen, eine Stadt, welche Regenwasser zurückhält und infiltrieren lässt, kühler ist, und somit erheblich nicht nur der Gesundheit dient, sondern auch den Schadstoffeintrag in Flüsse verringert, da nur so Kläranalagen optimal arbeiten können."

Thema: Mobilität

28. September 21 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

Tübingen und Freiburg haben entschieden, dass das Parken im öffentlichen Raum deutlich teurer werden soll. Insbesondere das Anwohner*innen-Parken. Tübingen wird zukünftig 120 Euro für ein normales Auto verlangen und 180 Euro für besonders große und schwere. Boris Palmer, Tübingens grüner OB, bezeichnete diese erste, vom Gemeinderat genehmigte Preiserhöhung, als einen ersten Schritt zu realistischen Preisen und er merkte an, dass ?die Subventionen für Autos einfach aufhören müssen.? Boris Palmer strebt Parkgebühren an, wie sie in Freiburg bereits entschieden, aber noch nicht umgesetzt sind. In Freiburg wird Anwohnerparken zukünftig mit jährlich bis zu 360 Euro zu Buche schlagen.

Freiburgs Grüne argumentieren da sehr eindeutig: ?. "Wir wollen weniger Autos auf den Straßen und wir erhoffen uns durch die viel höhere Bepreisung einen verkehrslenkenden Effekt."

Frechen kann diesen Weg auch beschreiten, denn auch in NRW ändert sich die Rechtsgrundlage. Bis 2020 waren die Parkgebühren bei 30,70 Euro pro Jahr gesetzlich gedeckelt. Nach der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes dürfen nun die Länder ihre Parkgebühren selbst regeln oder dies den Kommunen überlassen. NRW will den Weg gehen, die Höhe der Parkgebühren den Kommunen zu überlassen. Zumindest lautete im Januar 2021 so die Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten Arndt Klocke (Grüne).

Warum das notwendig ist, lässt sich anhand einer Auswertung der Stadt Graz aus dem Jahre 2011 belegen. Die Stadt Graz untersuchte, welchen Anteil verschiedene Arten des ruhenden Verkehrs am öffentlichen Raum in Anspruch nehmen: 2% gehen zu Lasten von Radabstellflächen, 3 % zu Lasten des ruhenden öffentlichen Verkehrs (Haltestellen und Bahnhöfe), weitere 3% sind Flächen für den ruhenden Fußgängerverkehr (Straßencafés, Parkbänke etc.). Und die übrigen 92% verbraucht das Kfz-Parken im Straßenraum.

Es wäre mehr als spannend, die Stadt Frechen würde eine vergleichbare Erhebung beauftragen. Wie viel öffentliche Parkfläche stellt die Stadt dem Kfz-Verkehr weitestgehend kostenlos zur Verfügung?

Und wie viele Einnahmen lassen sich hier generieren? Sinnvoll wird das natürlich erst dann, wenn die Einnahmen zur Verbesserung des ÖPNVs und des Rad- und Fußwegenetzes eingesetzt werden. Dann könnte daraus ein Konzept für eine bessere Mobilität entstehen. Ein Konzept, bei dem die Menschen und nicht die Autos im Mittelpunkt stehen.

Für Frechen gilt, wenn auch nur eingeschränkt, ein Zitat des Verkehrsexperten Prof. Dr. Hermann Knoflacher:

?Stadtlandschaft wurde in Parkplatzlandschaft umgewandelt, deren Unwirtlichkeit nicht durch gut gestaltete Stadtparks aufgehoben werden kann (?).?

Frechen kennt nicht einmal gut gestaltete Stadtparks ?.

Freiburgs Grüne argumentieren da sehr eindeutig: ?. "Wir wollen weniger Autos auf den Straßen und wir erhoffen uns durch die viel höhere Bepreisung einen verkehrslenkenden Effekt."

Frechen kann diesen Weg auch beschreiten, denn auch in NRW ändert sich die Rechtsgrundlage. Bis 2020 waren die Parkgebühren bei 30,70 Euro pro Jahr gesetzlich gedeckelt. Nach der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes dürfen nun die Länder ihre Parkgebühren selbst regeln oder dies den Kommunen überlassen. NRW will den Weg gehen, die Höhe der Parkgebühren den Kommunen zu überlassen. Zumindest lautete im Januar 2021 so die Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten Arndt Klocke (Grüne).

Warum das notwendig ist, lässt sich anhand einer Auswertung der Stadt Graz aus dem Jahre 2011 belegen. Die Stadt Graz untersuchte, welchen Anteil verschiedene Arten des ruhenden Verkehrs am öffentlichen Raum in Anspruch nehmen: 2% gehen zu Lasten von Radabstellflächen, 3 % zu Lasten des ruhenden öffentlichen Verkehrs (Haltestellen und Bahnhöfe), weitere 3% sind Flächen für den ruhenden Fußgängerverkehr (Straßencafés, Parkbänke etc.). Und die übrigen 92% verbraucht das Kfz-Parken im Straßenraum.

Es wäre mehr als spannend, die Stadt Frechen würde eine vergleichbare Erhebung beauftragen. Wie viel öffentliche Parkfläche stellt die Stadt dem Kfz-Verkehr weitestgehend kostenlos zur Verfügung?

Und wie viele Einnahmen lassen sich hier generieren? Sinnvoll wird das natürlich erst dann, wenn die Einnahmen zur Verbesserung des ÖPNVs und des Rad- und Fußwegenetzes eingesetzt werden. Dann könnte daraus ein Konzept für eine bessere Mobilität entstehen. Ein Konzept, bei dem die Menschen und nicht die Autos im Mittelpunkt stehen.

Für Frechen gilt, wenn auch nur eingeschränkt, ein Zitat des Verkehrsexperten Prof. Dr. Hermann Knoflacher:

?Stadtlandschaft wurde in Parkplatzlandschaft umgewandelt, deren Unwirtlichkeit nicht durch gut gestaltete Stadtparks aufgehoben werden kann (?).?

Frechen kennt nicht einmal gut gestaltete Stadtparks ?.

Thema: Opposition

16. September 21 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

Im Gewerbegebiet Krankenhausstraße sollen LKW-Stellplätze eingerichtet werden.

Wozu?

Damit LKW-Fahrer dort ihre Fahrzeuge parken können und dort übernachten, ihre Wochenenden verbringen, ihre Ruhezeiten einhalten.

Und warum?

Das kann uns Thomas Okos von der CDU-Fraktion erklären:

Da sind jetzt mehrere Dinge zurecht zu rütteln.

Warum kommen die LKW-Fahrer aus Osteuropa und warum leben sie am Existenzminimum, so dass sie sich nicht einmal einen kostenpflichtigen Parkplatz leisten können?

Es gibt strukturelle Antworten, die die CDU aber gar nicht erörtern will.

Der globalisierte Kapitalismus ist auf möglichst billige Transportdienstleistungen angewiesen und unsere ach so soziale Marktwirtschaft regelt das im Sinne der wirtschaftlich Stärksten, also in dem hier zu erörternden Fall im Sinne der deutschen Wirtschaft und uns VerbraucherInnen, die wir hier leben und arbeiten. Denn eben unser Lebensstandard, unser Konsum basiert auf der Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in wirtschaftlich schwächeren Ländern.

(Hier ein weiteres Beispiel)

Zu allererst handelt es sich um Lohndumping, denn die osteuropäischen Speditionen zahlen nicht den für in Deutschland erbrachte Arbeit vorgeschriebenen Mindestlohn. Die Speditionen gehen aber noch weiter: sie zwingen ihre Fahrer, Ruhezeiten nicht einzuhalten, Tachografen auszuschalten, Dokumente zu fälschen.

Nun sollte man aber nicht glauben, dass es irgendwelche bösen osteuropäischen Arbeitgeber sind die hier ihre Fahrer ausbeuten, das tun sie, aber oft genug im Auftrag westeuropäischer Transportunternehmen, die entweder lukrative Kooperationen mit osteuropäischen Speditionen eingehen oder zwischenzeitlich selber Speditionen in Osteuropa gegründet haben und so deutsche Arbeitslöhne und Sozialstandards aushebeln.

Dirk Kitzel, seines Zeichens ehemaliger Stadtrat für die CDU, hat am Ende natürlich recht, wenn er auf Facebook schreibt: "Jeder will seine Waren direkt ins Haus", denn vom Ende der Lieferkette her gedacht ist es das, was alleine zählt, dass Waren möglichst preiswert und just in time an einem bestimmten Punkt angeliefert werden. Vor der Ausbeutung osteuropäischer Arbeitnehmer, die sich zwischen Anfang und Ende der Lieferkette abspielt, verschließt man lieber die Augen.

LKW-Stellplätze in Gewerbegebieten sind damit keine soziale Wohltat für die Armen dieser Welt, sondern unterstützen eben diese Ausbeutungsverhältnisse. Dringender wären verstärkte Kontrollen von LKWs und Fahrern, schärfere Gesetze gegen Speditionen und weniger Marktderegulierung.

Wozu?

Damit LKW-Fahrer dort ihre Fahrzeuge parken können und dort übernachten, ihre Wochenenden verbringen, ihre Ruhezeiten einhalten.

Und warum?

Das kann uns Thomas Okos von der CDU-Fraktion erklären:

"Es geht auch um eine soziale Frage. (...) Lastwagenfahrer, die bspw. aus Osteuropa kommen, am Existenzminimum lebten, sich kostenpflichtige Parkplätze nicht leisten können und doch verpflichtet sind, ihre Ruhezeiten einzuhalten, seien in einer schwierigen Lage."(KStA v. 16.09.2021)

Da sind jetzt mehrere Dinge zurecht zu rütteln.

Warum kommen die LKW-Fahrer aus Osteuropa und warum leben sie am Existenzminimum, so dass sie sich nicht einmal einen kostenpflichtigen Parkplatz leisten können?

Es gibt strukturelle Antworten, die die CDU aber gar nicht erörtern will.

Der globalisierte Kapitalismus ist auf möglichst billige Transportdienstleistungen angewiesen und unsere ach so soziale Marktwirtschaft regelt das im Sinne der wirtschaftlich Stärksten, also in dem hier zu erörternden Fall im Sinne der deutschen Wirtschaft und uns VerbraucherInnen, die wir hier leben und arbeiten. Denn eben unser Lebensstandard, unser Konsum basiert auf der Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in wirtschaftlich schwächeren Ländern.

(Hier ein weiteres Beispiel)

Zu allererst handelt es sich um Lohndumping, denn die osteuropäischen Speditionen zahlen nicht den für in Deutschland erbrachte Arbeit vorgeschriebenen Mindestlohn. Die Speditionen gehen aber noch weiter: sie zwingen ihre Fahrer, Ruhezeiten nicht einzuhalten, Tachografen auszuschalten, Dokumente zu fälschen.

Nun sollte man aber nicht glauben, dass es irgendwelche bösen osteuropäischen Arbeitgeber sind die hier ihre Fahrer ausbeuten, das tun sie, aber oft genug im Auftrag westeuropäischer Transportunternehmen, die entweder lukrative Kooperationen mit osteuropäischen Speditionen eingehen oder zwischenzeitlich selber Speditionen in Osteuropa gegründet haben und so deutsche Arbeitslöhne und Sozialstandards aushebeln.

Dirk Kitzel, seines Zeichens ehemaliger Stadtrat für die CDU, hat am Ende natürlich recht, wenn er auf Facebook schreibt: "Jeder will seine Waren direkt ins Haus", denn vom Ende der Lieferkette her gedacht ist es das, was alleine zählt, dass Waren möglichst preiswert und just in time an einem bestimmten Punkt angeliefert werden. Vor der Ausbeutung osteuropäischer Arbeitnehmer, die sich zwischen Anfang und Ende der Lieferkette abspielt, verschließt man lieber die Augen.

LKW-Stellplätze in Gewerbegebieten sind damit keine soziale Wohltat für die Armen dieser Welt, sondern unterstützen eben diese Ausbeutungsverhältnisse. Dringender wären verstärkte Kontrollen von LKWs und Fahrern, schärfere Gesetze gegen Speditionen und weniger Marktderegulierung.

Gegenentwürfe

Gegenentwürfe