Thema: Umwelt

30. Juni 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

Die dänische Stadtdesignerin Helle Søholt über Stadtplanung und und Mobilität in der Stadt.

Helle Søholts Referenz ist die Stadt Kopenhagen, mit einem Radverkehrsanteil von rund 50%.

ZEIT ONLINE: In Deutschland zögern viele Bürgermeister vor allem kleinerer Städte, in Radwege zu investieren. Sie sehen die enormen Kosten und behaupten, sie gewönnen dadurch nichts. Was sagen Sie diesen Bürgermeistern?

Helle Søholt:: Radfahrer machen eine Stadt erst richtig lebendig. Man sieht Gesichter auf der Straße, und nicht nur hinter Windschutzscheiben. Die Stadt wird als menschenfreundlich wahrgenommen und dadurch attraktiv. Sie zieht Familien an, aber auch Unternehmen und gut ausgebil-dete Talente, die in der Stadt leben wollen.

ZEIT ONLINE: Was könnten sich Kommunen von Kopenhagen abschauen – einfache Dinge, deren Umsetzung kein Vermögen kostet?

Helle Søholt:: Die Stadtverwaltung hat über einen Zeitraum von 20 Jahren öffentlichen Parkraum umgewandelt in Plätze für Cafés und Spielplätze sowie Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Das geschah langsam, pro Jahr nahm die Stadt zwei bis drei Prozent Parkfläche weg. Zeitgleich hat sie die Gebühren für die noch bestehenden Parkplätze erhöht. So wurde erreicht, dass Menschen, die bisher mit dem Auto in die Stadt gefahren sind, aufs Rad umgestiegen sind.

(…)

ZEIT ONLINE: In Deutschland sagen Kritiker, es sei für Radfahrer sicherer, wenn sie auf der Straße zusammen mit den Autos fahren. In Kopenhagen sieht man das offensichtlich anders: Zumindest in der Innenstadt beherrschen separate Radwege das Straßenbild...

Helle Søholt:: ... und zwar nicht einfach nur auf die Straße gemalte Spuren, sondern echte separate Wege, die von der Autospur durch einen Bordstein getrennt sind und wiederum durch einen Bordstein vom Gehweg. Das macht einen gewaltigen Unterschied, denn es erhöht die gefühlte Sicherheit.

ZEIT ONLINE: Wie wichtig ist die gefühlte Sicherheit?

Helle Søholt:: Enorm wichtig. Ist das Gefühl von Sicherheit groß, dann haben Eltern genug Vertrauen, mit ihrem Kind Rad zu fahren, und Ältere trauen sich aufs Rad. Wenn es Ihnen nur um junge Männer geht, die stark genug sind, den Kampf mit den Autofahrern aufzunehmen, dann können Sie die auf der Straße fahren lassen. Wollen Sie aber das Fahrrad zu einem attraktiven Transportmittel für die Allgemeinheit machen, dann müssen Sie eine getrennte Infrastruktur schaffen.

ZEIT ONLINE: Kopenhagens Philosophie ist: Bietet man eine gute Infrastruktur an, werden die Leute sie auch benutzen. Spürt die Stadt schon den Fluch des Erfolgs?

Helle Søholt:: Im Zentrum liegt der Radverkehrsanteil bei etwa 50 Prozent, im gesamten Stadtgebiet sind es 35 Prozent. Zum Vergleich: In den meisten anderen Städten in Europa machen Radfahrer 15 bis höchstens 20 Prozent des gesamten Verkehrs aus. Insofern ist der Radverkehr in Kopenhagen schon dominant. Wo die obere Grenze liegt, ist schwer zu sagen. Aber in der Tat kommt es inzwischen zu Staus auf Radwegen.

ZEIT ONLINE: Wie reagiert die Stadtverwaltung darauf?

Helle Søholt:: Sie beginnt, auf Schlüsselstrecken die Wege zu verbreitern, also dem Autoverkehr weiteren Raum wegzunehmen. Es wird versucht, Radwege in zwei Spuren zu teilen, so dass schnellere Radler langsamere überholen können. Und die Stadt experimentiert damit, ganze Straßen für Autos zu sperren und dort nur noch Radfahrer, öffentlichen Nahverkehr und eventuell noch Anlieger zuzulassen. Die Stadtverwaltung ist sehr innovativ und stets bereit, neue Ideen auszuprobieren. Es überrascht mich ein wenig, dass Deutschland in diesem Punkt nicht weiter ist.

(...) Es ist erstaunlich, dass die Deutschen beim Radverkehr hinterherhinken.

ZEIT ONLINE: Das könnte an der starken Autolobby liegen...

Helle Søholt:: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Deutschland hat eine große Autotradition und eine starke Industrie. Deshalb herrscht wohl eine gewisse Zurückhaltung, den Autoverkehr zu beschränken. Aber heutzutage kommt der wirtschaftliche Antrieb eines Landes aus den Städten. Und die werden sicherlich nicht dadurch attraktiver, dass man sie möglichst autofreundlich macht. Ich habe niemals jemanden getroffen, der eine Stadt dafür gelobt hätte, dass sie so effizient auf das Auto ausgerichtet ist. Das ist für die meisten kein entscheidendes Kriterium. In den Städten wollen wir Leben, Kultur, Sicherheit, Nähe, Inspiration – der schnellste Weg zur Autobahn hat nicht die höchste Priorität.

(...)

ZEIT ONLINE: In Deutschland zögern viele Bürgermeister vor allem kleinerer Städte, in Radwege zu investieren. Sie sehen die enormen Kosten und behaupten, sie gewönnen dadurch nichts. Was sagen Sie diesen Bürgermeistern?

Helle Søholt:: Radfahrer machen eine Stadt erst richtig lebendig. Man sieht Gesichter auf der Straße, und nicht nur hinter Windschutzscheiben. Die Stadt wird als menschenfreundlich wahrgenommen und dadurch attraktiv. Sie zieht Familien an, aber auch Unternehmen und gut ausgebil-dete Talente, die in der Stadt leben wollen.

ZEIT ONLINE: Was könnten sich Kommunen von Kopenhagen abschauen – einfache Dinge, deren Umsetzung kein Vermögen kostet?

Helle Søholt:: Die Stadtverwaltung hat über einen Zeitraum von 20 Jahren öffentlichen Parkraum umgewandelt in Plätze für Cafés und Spielplätze sowie Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Das geschah langsam, pro Jahr nahm die Stadt zwei bis drei Prozent Parkfläche weg. Zeitgleich hat sie die Gebühren für die noch bestehenden Parkplätze erhöht. So wurde erreicht, dass Menschen, die bisher mit dem Auto in die Stadt gefahren sind, aufs Rad umgestiegen sind.

(…)

ZEIT ONLINE: In Deutschland sagen Kritiker, es sei für Radfahrer sicherer, wenn sie auf der Straße zusammen mit den Autos fahren. In Kopenhagen sieht man das offensichtlich anders: Zumindest in der Innenstadt beherrschen separate Radwege das Straßenbild...

Helle Søholt:: ... und zwar nicht einfach nur auf die Straße gemalte Spuren, sondern echte separate Wege, die von der Autospur durch einen Bordstein getrennt sind und wiederum durch einen Bordstein vom Gehweg. Das macht einen gewaltigen Unterschied, denn es erhöht die gefühlte Sicherheit.

ZEIT ONLINE: Wie wichtig ist die gefühlte Sicherheit?

Helle Søholt:: Enorm wichtig. Ist das Gefühl von Sicherheit groß, dann haben Eltern genug Vertrauen, mit ihrem Kind Rad zu fahren, und Ältere trauen sich aufs Rad. Wenn es Ihnen nur um junge Männer geht, die stark genug sind, den Kampf mit den Autofahrern aufzunehmen, dann können Sie die auf der Straße fahren lassen. Wollen Sie aber das Fahrrad zu einem attraktiven Transportmittel für die Allgemeinheit machen, dann müssen Sie eine getrennte Infrastruktur schaffen.

ZEIT ONLINE: Kopenhagens Philosophie ist: Bietet man eine gute Infrastruktur an, werden die Leute sie auch benutzen. Spürt die Stadt schon den Fluch des Erfolgs?

Helle Søholt:: Im Zentrum liegt der Radverkehrsanteil bei etwa 50 Prozent, im gesamten Stadtgebiet sind es 35 Prozent. Zum Vergleich: In den meisten anderen Städten in Europa machen Radfahrer 15 bis höchstens 20 Prozent des gesamten Verkehrs aus. Insofern ist der Radverkehr in Kopenhagen schon dominant. Wo die obere Grenze liegt, ist schwer zu sagen. Aber in der Tat kommt es inzwischen zu Staus auf Radwegen.

ZEIT ONLINE: Wie reagiert die Stadtverwaltung darauf?

Helle Søholt:: Sie beginnt, auf Schlüsselstrecken die Wege zu verbreitern, also dem Autoverkehr weiteren Raum wegzunehmen. Es wird versucht, Radwege in zwei Spuren zu teilen, so dass schnellere Radler langsamere überholen können. Und die Stadt experimentiert damit, ganze Straßen für Autos zu sperren und dort nur noch Radfahrer, öffentlichen Nahverkehr und eventuell noch Anlieger zuzulassen. Die Stadtverwaltung ist sehr innovativ und stets bereit, neue Ideen auszuprobieren. Es überrascht mich ein wenig, dass Deutschland in diesem Punkt nicht weiter ist.

(...) Es ist erstaunlich, dass die Deutschen beim Radverkehr hinterherhinken.

ZEIT ONLINE: Das könnte an der starken Autolobby liegen...

Helle Søholt:: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Deutschland hat eine große Autotradition und eine starke Industrie. Deshalb herrscht wohl eine gewisse Zurückhaltung, den Autoverkehr zu beschränken. Aber heutzutage kommt der wirtschaftliche Antrieb eines Landes aus den Städten. Und die werden sicherlich nicht dadurch attraktiver, dass man sie möglichst autofreundlich macht. Ich habe niemals jemanden getroffen, der eine Stadt dafür gelobt hätte, dass sie so effizient auf das Auto ausgerichtet ist. Das ist für die meisten kein entscheidendes Kriterium. In den Städten wollen wir Leben, Kultur, Sicherheit, Nähe, Inspiration – der schnellste Weg zur Autobahn hat nicht die höchste Priorität.

(...)

Thema: Inklusion

24. Juni 14 | Autor: antoine favier | 6 Kommentare | Kommentieren

Wohl gegen 27 Kinder der Klassenstufe 6 müssen zum Schuljahresende ihr Gymnasium verlassen.

Nicht freiwillig, nein, sie werden abgeschult. Das Gymnasium hat ihnen mitgeteilt, sie würden den Anforderungen dieser Schule nicht entsprechen. Das Niveau der Schule und das Können der Kinder passen nicht zusammen - so die Begründung.

Wir lesen im Schulprogramm des Schule folgende Sätze:

Das Gymnasium spricht von sich selbst als „fordernde und fördernde Schule“. Was hat diese Schule unternommen, um diese 27 Kinder zu fördern?

Es kursieren Gerüchte, dass das Gymnasium etwas unter Raumknappheit leide. Man könnte nun einen Zusammenhang herstellen. 27 Kinder entsprechen der Stärke einer Klasse. Löst das Gymnasium ihre Raumknappheit mittels Abschulung und damit auf Kosten der lokalen Realschule?

Ja da fragt man sich doch, wie dieser Satz im Leitbild des Gymnasium mit dem hier praktizierten Verhalten in Deckung zu bringen sein könnte:

Wir wollen eine Schule, so steht geschrieben,

Vor diesem Hintergrund darf man wohl die Frage stellen, wie das Gymnasium mit den ersten inklusiv zu unterrichtenden Kindern umgehen wird, die zu Beginn des derzeit noch laufenden Schuljahres aufgenommen werden mussten.

Vor Kurzem wurde „offiziell“ auf der Homepage des Gymnasium ein erstes Resumee gezogen:

Insbesondere dann, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die Schulkonferenz des Gymnasium am 19. Februar 2014 auf Antrag der Schulleitung folgenden Beschluss fasste:

Weiter im Zitat:

Aber nein, so war das sicherlich nicht gemeint – hier liegt ein einziges großes Missverständnis vor.

Aber schauen wir noch in die Begründung, die die Schulleitung der Schulkonferenz vorgelegt hat:

Aber, das kann das Gymnasium laut der Schulleitung vor dem Hintergrund geringer werdender Ressourcen gar nicht leisten.

Zusammenfassend ergibt sich das Bild , dass das Gymnasium Kinder mit diversen Förderschwerpunkten komplett ablehnt und implizit erklärt, die mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die würde das Gymnasium ja nehmen, aber eigentlich könne das Gymnasium mit denen auch nichts anfangen.

Aber, das hätte man wissen können, denn in der Schulausschusssitzung vom 19.06.2013 erklärte die Rektorin des Frechener Gymnasiums:

Es steht zu befürchten.

Nicht freiwillig, nein, sie werden abgeschult. Das Gymnasium hat ihnen mitgeteilt, sie würden den Anforderungen dieser Schule nicht entsprechen. Das Niveau der Schule und das Können der Kinder passen nicht zusammen - so die Begründung.

Wir lesen im Schulprogramm des Schule folgende Sätze:

Individuelle Förderung nimmt alle Schüler/innen in den Blick. Sie wendet sich an die Leistungsschwachen, das Leistungsmittelfeld und an die besonders Begabten und das LeistungsmitteWas wurde unternommen, um diese 27 Kinder am Gymnasium zu halten?

Das Gymnasium spricht von sich selbst als „fordernde und fördernde Schule“. Was hat diese Schule unternommen, um diese 27 Kinder zu fördern?

Es kursieren Gerüchte, dass das Gymnasium etwas unter Raumknappheit leide. Man könnte nun einen Zusammenhang herstellen. 27 Kinder entsprechen der Stärke einer Klasse. Löst das Gymnasium ihre Raumknappheit mittels Abschulung und damit auf Kosten der lokalen Realschule?

Ja da fragt man sich doch, wie dieser Satz im Leitbild des Gymnasium mit dem hier praktizierten Verhalten in Deckung zu bringen sein könnte:

Wir wollen eine Schule, so steht geschrieben,

in der alle Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so gefördert werden, dass sie verantwortungsvoll mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und ihrem Lebensraum umgehen.Zumindest gehen die Abgeschulten verantwortungsvoll mit der im Gymnasium knappen Ressource Klassenraum um, andererseits stellt sich jedoch die Frage, ob das Gymnasium durch eine massenhafte Abschulung die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder gefördert hat und ob es das Zeichen eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Mitmenschen ist, derart mit Kindern umzugehen.

Vor diesem Hintergrund darf man wohl die Frage stellen, wie das Gymnasium mit den ersten inklusiv zu unterrichtenden Kindern umgehen wird, die zu Beginn des derzeit noch laufenden Schuljahres aufgenommen werden mussten.

Vor Kurzem wurde „offiziell“ auf der Homepage des Gymnasium ein erstes Resumee gezogen:

Inklusion wird ein ständiger Lern- und Entwicklungsprozess bleiben, bei dem wir alle Kinder im Blick behalten möchten. Momentan können wir auf ein erfolgreiches halbes Jahr zurückblicken.Für inklusiv zu beschulende Kinder jedoch gilt das im Schulprogramm Gesagte doppelt und dreifach:

Individuelle Förderung nimmt alle Schüler/innen in den Blick. Sie wendet sich an die Leistungsschwachen, das Leistungsmittelfeld und an die besonders BegabtenNachdem nun aber bereits 27 Kinder nich inklusiv zu beschulende Kinder abgeschult wurden, welches Schicksal droht den inklusiv zu beschulenden?

Insbesondere dann, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die Schulkonferenz des Gymnasium am 19. Februar 2014 auf Antrag der Schulleitung folgenden Beschluss fasste:

„Nach einer kritischen Würdigung der Erfahrungen, die in der ersten Inklusionsklasse im Schuljahr 2013/14 bisher gemacht wurden (…)“Kurze Zwischenfrage: Auf der Homepage des Gymnasium wird auf ein „erfolgreiches halbes Jahr“ zurückgeblickt, in der Schulkonferenz wird nach eben einem halben Jahr „kritisch gewürdigt“ – welche Aussage stimmt denn nun?

Weiter im Zitat:

„(…) und angesichts der absehbar geringer werdenden Ressourcen, die das Land zur sonderpädagogischen Betreuung ab kommendem Schuljahr bereitstellen wird bzw. kann, fordert die Schulkonferenz (…) ab dem kommenden Schuljahr im Bereich Inklusion ausschließlich solche Kinder aufzunehmen, die den sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen haben.“Soll heißen: die „einfachen“ Kinder nimmt das Gymnasium, sobald die Kinder aber in irgendeiner Form eine Herausforderung bedeuten, dann bitte schön, sollen sich andere Schulen darum kümmern? Sollen sich doch diese Schulen mit knapper werdenden Ressourcen herumschlagen?

Aber nein, so war das sicherlich nicht gemeint – hier liegt ein einziges großes Missverständnis vor.

Aber schauen wir noch in die Begründung, die die Schulleitung der Schulkonferenz vorgelegt hat:

Es hat sich als besonders schwierig erwiesen, unter den Bedingungen des Gymnasiums Schülerinnen und Schüler auf den Hauptschulabschluss vorzubereiten.Was sagen denn die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Förderschwerpunkt Lernen?

Bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen des Lernens ist die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt dauerhaft bzw. zeitweilig so erschwert, dass sie die Ziele und Inhalte der Lehrpläne der allgemeinen Schule nicht oder nur ansatzweise erreichen können. (…) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen gegeben, die in ihrer Lern- und Leistungsentwicklung so erheblichen Beeinträchtigungen unterliegen, dass sie auch mit zusätzlichen Lernhilfen der allgemeinen Schulen nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können.Klingt eigentlich so, als seien insbesondere Kinder mit diesem Schwerpunkt, wenn man denn einzig in Schulabschlüssen denkt, Kinder, die auf einen Hauptschulabschluss vorbereitet werden müssen.

Aber, das kann das Gymnasium laut der Schulleitung vor dem Hintergrund geringer werdender Ressourcen gar nicht leisten.

Zusammenfassend ergibt sich das Bild , dass das Gymnasium Kinder mit diversen Förderschwerpunkten komplett ablehnt und implizit erklärt, die mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die würde das Gymnasium ja nehmen, aber eigentlich könne das Gymnasium mit denen auch nichts anfangen.

Aber, das hätte man wissen können, denn in der Schulausschusssitzung vom 19.06.2013 erklärte die Rektorin des Frechener Gymnasiums:

Wenn ich gewusst hätte, was mit dem Thema Inklusion auf mich zukommt, hätte ich diesen Beruf nicht gewählt.Müssen also die wenigen inklusiv zu beschulenden Kinder damit rechnen, bei nächster Gelegenheit abgeschult zu werden?

Es steht zu befürchten.

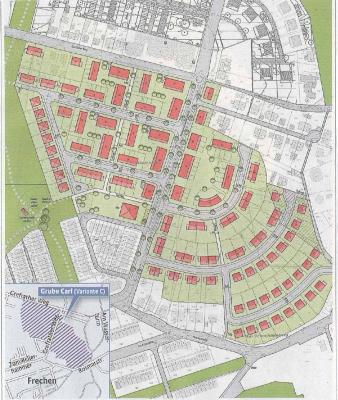

Thema: Grube Carl

16. Juni 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

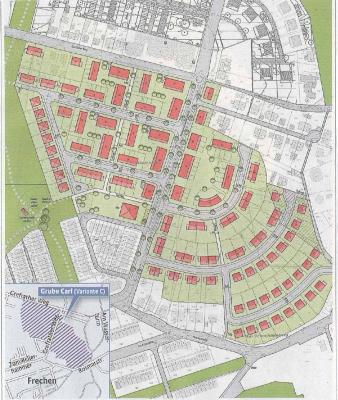

Am 11.06.2014 stellte der Planungsbeirat die Ergebnisse seiner Arbeit der vergangenen beiden Jahre vor.

Es geht um die bauliche Entwicklung der Planzellen 5 und 6 – also der Baufelder links und rechts der Philip-Fassbender-Straße.

Wie die Kölner Rundschau richtig bemerkt wurde von den StadtteilbewohnerInnen scharfe Kritik geübt:

Man mag zum Freiheitsring stehen wie man mag, und ob er die Lösung der Verkehrsprobleme darstellt, kann heute noch keiner wirklich sagen. Klar ist auf alle Fälle, dass die Verlängerung des Freiheitsrings erst möglich ist, wenn der Ausbau der Grube Carl in den letzten Zügen liegt, also irgendwann, wenn die Baugebiete 9 oder 10 erschlossen werden. Was noch viele Jahre dauern wird.

Daraus ergeben sich Folgen, die da lauten: der Stadtteilverkehr wird nur über die Straße Grube Carl und die Rosmarstraße in den Stadtteil hineinfahren können. Und mit dem heutigen Wissen kann man bereits jetzt sagen, dass das Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen höher ausfallen wird, als in den Verkehrsprognosen beschrieben. Auf der Straße „Zum Bellerhammer“ dürften laut Verkehrsprognose aktuell bestenfalls 1.500 Autos täglich fahren, es sind aber laut letzter Zählung fast 2.000 Fahrzeuge.

Jeder weitere Ausbau wird das Verkehrsaufkommen auf den betreffenden Straßen deutlich erhöhen.

Die größten Probleme werden sich dabei auf der Straße „Zum Bellerhammer“ ergeben, denn dieser ist der Flaschenhals zwischen zwei Straßen, deren Profil dem Anspruch einer Haupterschließungsstraße entspricht:

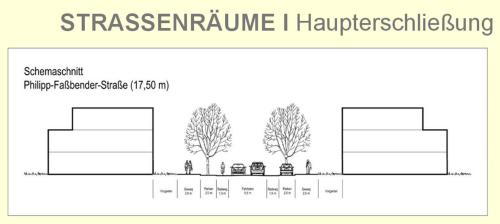

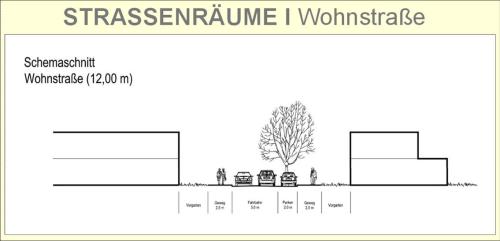

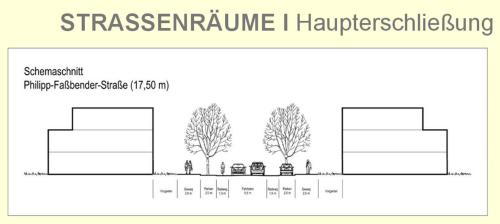

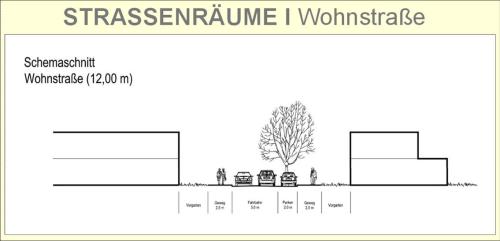

Die Straße „Grube Carl“, demnächst durchgehend mit absolutem Halteverbot belegt, ist breit genug, um mehrere tausend Fahrzeugbewegungen problemlos aufnehmen zu können. Die neu zu bauende Philip-Faßbender-Straße wird als 17,5 Meter breite Allee mit Fahrradstreifen, Fußweg und abgetrenntem Parkstreifen angelegt. Zwei Straßen mit einem Profil, das der ihr zugewiesenen Funktion der Haupterschließung entspricht.

Und dazwischen die Straße "Zum Bellerhammer", die die Rosmarstraße und die Philip-Faßbenderstraße mit der Straße Grube Carl verbindet.

Der Bellerhammer jedoch deutlich schmaler, ohne Fahrradstreifen, auf der südlichen Straßenseite wird auf der Straße geparkt, vielfach durch Baumscheiben verengt. Es handelt sich um eine Straße, die in weiten Bereichen nur einspurig befahrbar ist. Das Profil entspricht dem Profil einer Wohnstraße nicht aber dem einer Erschließungsstraße.

Die Einspurigkeit, die Verschwenkungen durch parkende Autos und Baumscheiben haben denn auch bereits mehrfach zu Unfällen mit Bussen geführt.

Und durch diese Straße soll der gesamte Zufahrtsverkehr geführt werden?

Anscheinend, denn immer wenn das Publikum der obigen Veranstaltung auf den Flaschenhals „Zum Bellerhammer“ zu sprechen kam, lenkten die VertreterInnen der Verwaltung ab.

Wer aber über den Bellerhammer nicht reden will sollte auch von weiteren Baufeldern schweigen.

Die BI Grube Carl hat deshalb an verschiedenen Stellen vorgeschlagen, eine neue Erschließungsstraße für die hinteren Baufelder zu bauen und dafür andernorts auf Grube Carl die wegfallenden Ausgleichsflächen zu schaffen.

Mit dieser Verkehrsführung würde mit Sicherheit der stadtteilinterne Verkehr auf verschiedene Straßen verteilt und die weiteren Baufelder erhielten eine zentrale Erschließungsachse. Die verkehrlichen Belastungen würden gleichmäßiger verteilt.

Ob ein solcher Vorschlag eine tragfähige Lösung darstellt – keiner kann es sagen, denn diese Option wurde bisher an keiner Stelle ausreichend diskutiert und überprüft. Man ist in dieser Stadt auf die Verlängerung des Freiheitsringes fokussiert. In der Folge müssen Alternativvorschläge bereits vor einer Prüfung verworfen werden: offensichtlich handelt es sich um Denkblockaden.

Der Rundschau ist daher zuzustimmen, wenn sie schreibt:

Es geht um die bauliche Entwicklung der Planzellen 5 und 6 – also der Baufelder links und rechts der Philip-Fassbender-Straße.

Wie die Kölner Rundschau richtig bemerkt wurde von den StadtteilbewohnerInnen scharfe Kritik geübt:

Stattdessen tritt der Frust zutage, den vor allem das Ausbleiben der früher versprochenen Verlängerungen des Freiheitsrings und der Linie 7 in den Stadtteil hinterlassen hat. Verstärkt wird die Wut durch die Verkehrsprobleme, auch wenn sie mancher als „subjektive Empfindung“ abtut.Wobei es sich um sich massiv verschärfende Verkehrsprobleme handeln dürfte, sollte auf Grube Carl weitergebaut werden.

Man mag zum Freiheitsring stehen wie man mag, und ob er die Lösung der Verkehrsprobleme darstellt, kann heute noch keiner wirklich sagen. Klar ist auf alle Fälle, dass die Verlängerung des Freiheitsrings erst möglich ist, wenn der Ausbau der Grube Carl in den letzten Zügen liegt, also irgendwann, wenn die Baugebiete 9 oder 10 erschlossen werden. Was noch viele Jahre dauern wird.

Daraus ergeben sich Folgen, die da lauten: der Stadtteilverkehr wird nur über die Straße Grube Carl und die Rosmarstraße in den Stadtteil hineinfahren können. Und mit dem heutigen Wissen kann man bereits jetzt sagen, dass das Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen höher ausfallen wird, als in den Verkehrsprognosen beschrieben. Auf der Straße „Zum Bellerhammer“ dürften laut Verkehrsprognose aktuell bestenfalls 1.500 Autos täglich fahren, es sind aber laut letzter Zählung fast 2.000 Fahrzeuge.

Jeder weitere Ausbau wird das Verkehrsaufkommen auf den betreffenden Straßen deutlich erhöhen.

Die größten Probleme werden sich dabei auf der Straße „Zum Bellerhammer“ ergeben, denn dieser ist der Flaschenhals zwischen zwei Straßen, deren Profil dem Anspruch einer Haupterschließungsstraße entspricht:

Die Straße „Grube Carl“, demnächst durchgehend mit absolutem Halteverbot belegt, ist breit genug, um mehrere tausend Fahrzeugbewegungen problemlos aufnehmen zu können. Die neu zu bauende Philip-Faßbender-Straße wird als 17,5 Meter breite Allee mit Fahrradstreifen, Fußweg und abgetrenntem Parkstreifen angelegt. Zwei Straßen mit einem Profil, das der ihr zugewiesenen Funktion der Haupterschließung entspricht.

Und dazwischen die Straße "Zum Bellerhammer", die die Rosmarstraße und die Philip-Faßbenderstraße mit der Straße Grube Carl verbindet.

Der Bellerhammer jedoch deutlich schmaler, ohne Fahrradstreifen, auf der südlichen Straßenseite wird auf der Straße geparkt, vielfach durch Baumscheiben verengt. Es handelt sich um eine Straße, die in weiten Bereichen nur einspurig befahrbar ist. Das Profil entspricht dem Profil einer Wohnstraße nicht aber dem einer Erschließungsstraße.

Die Einspurigkeit, die Verschwenkungen durch parkende Autos und Baumscheiben haben denn auch bereits mehrfach zu Unfällen mit Bussen geführt.

Und durch diese Straße soll der gesamte Zufahrtsverkehr geführt werden?

Anscheinend, denn immer wenn das Publikum der obigen Veranstaltung auf den Flaschenhals „Zum Bellerhammer“ zu sprechen kam, lenkten die VertreterInnen der Verwaltung ab.

Wer aber über den Bellerhammer nicht reden will sollte auch von weiteren Baufeldern schweigen.

Die BI Grube Carl hat deshalb an verschiedenen Stellen vorgeschlagen, eine neue Erschließungsstraße für die hinteren Baufelder zu bauen und dafür andernorts auf Grube Carl die wegfallenden Ausgleichsflächen zu schaffen.

Mit dieser Verkehrsführung würde mit Sicherheit der stadtteilinterne Verkehr auf verschiedene Straßen verteilt und die weiteren Baufelder erhielten eine zentrale Erschließungsachse. Die verkehrlichen Belastungen würden gleichmäßiger verteilt.

Ob ein solcher Vorschlag eine tragfähige Lösung darstellt – keiner kann es sagen, denn diese Option wurde bisher an keiner Stelle ausreichend diskutiert und überprüft. Man ist in dieser Stadt auf die Verlängerung des Freiheitsringes fokussiert. In der Folge müssen Alternativvorschläge bereits vor einer Prüfung verworfen werden: offensichtlich handelt es sich um Denkblockaden.

Der Rundschau ist daher zuzustimmen, wenn sie schreibt:

So schön die neuen Pläne auch sind und so bürgernah sie zustande kommen: Letztlich verschärft jedes neue Baugebiet nur die alten Probleme.

Gegenentwürfe

Gegenentwürfe