Thema: Inklusion

24. Juni 14 | Autor: antoine favier | 6 Kommentare | Kommentieren

Wohl gegen 27 Kinder der Klassenstufe 6 müssen zum Schuljahresende ihr Gymnasium verlassen.

Nicht freiwillig, nein, sie werden abgeschult. Das Gymnasium hat ihnen mitgeteilt, sie würden den Anforderungen dieser Schule nicht entsprechen. Das Niveau der Schule und das Können der Kinder passen nicht zusammen - so die Begründung.

Wir lesen im Schulprogramm des Schule folgende Sätze:

Das Gymnasium spricht von sich selbst als „fordernde und fördernde Schule“. Was hat diese Schule unternommen, um diese 27 Kinder zu fördern?

Es kursieren Gerüchte, dass das Gymnasium etwas unter Raumknappheit leide. Man könnte nun einen Zusammenhang herstellen. 27 Kinder entsprechen der Stärke einer Klasse. Löst das Gymnasium ihre Raumknappheit mittels Abschulung und damit auf Kosten der lokalen Realschule?

Ja da fragt man sich doch, wie dieser Satz im Leitbild des Gymnasium mit dem hier praktizierten Verhalten in Deckung zu bringen sein könnte:

Wir wollen eine Schule, so steht geschrieben,

Vor diesem Hintergrund darf man wohl die Frage stellen, wie das Gymnasium mit den ersten inklusiv zu unterrichtenden Kindern umgehen wird, die zu Beginn des derzeit noch laufenden Schuljahres aufgenommen werden mussten.

Vor Kurzem wurde „offiziell“ auf der Homepage des Gymnasium ein erstes Resumee gezogen:

Insbesondere dann, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die Schulkonferenz des Gymnasium am 19. Februar 2014 auf Antrag der Schulleitung folgenden Beschluss fasste:

Weiter im Zitat:

Aber nein, so war das sicherlich nicht gemeint – hier liegt ein einziges großes Missverständnis vor.

Aber schauen wir noch in die Begründung, die die Schulleitung der Schulkonferenz vorgelegt hat:

Aber, das kann das Gymnasium laut der Schulleitung vor dem Hintergrund geringer werdender Ressourcen gar nicht leisten.

Zusammenfassend ergibt sich das Bild , dass das Gymnasium Kinder mit diversen Förderschwerpunkten komplett ablehnt und implizit erklärt, die mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die würde das Gymnasium ja nehmen, aber eigentlich könne das Gymnasium mit denen auch nichts anfangen.

Aber, das hätte man wissen können, denn in der Schulausschusssitzung vom 19.06.2013 erklärte die Rektorin des Frechener Gymnasiums:

Es steht zu befürchten.

Nicht freiwillig, nein, sie werden abgeschult. Das Gymnasium hat ihnen mitgeteilt, sie würden den Anforderungen dieser Schule nicht entsprechen. Das Niveau der Schule und das Können der Kinder passen nicht zusammen - so die Begründung.

Wir lesen im Schulprogramm des Schule folgende Sätze:

Individuelle Förderung nimmt alle Schüler/innen in den Blick. Sie wendet sich an die Leistungsschwachen, das Leistungsmittelfeld und an die besonders Begabten und das LeistungsmitteWas wurde unternommen, um diese 27 Kinder am Gymnasium zu halten?

Das Gymnasium spricht von sich selbst als „fordernde und fördernde Schule“. Was hat diese Schule unternommen, um diese 27 Kinder zu fördern?

Es kursieren Gerüchte, dass das Gymnasium etwas unter Raumknappheit leide. Man könnte nun einen Zusammenhang herstellen. 27 Kinder entsprechen der Stärke einer Klasse. Löst das Gymnasium ihre Raumknappheit mittels Abschulung und damit auf Kosten der lokalen Realschule?

Ja da fragt man sich doch, wie dieser Satz im Leitbild des Gymnasium mit dem hier praktizierten Verhalten in Deckung zu bringen sein könnte:

Wir wollen eine Schule, so steht geschrieben,

in der alle Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so gefördert werden, dass sie verantwortungsvoll mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und ihrem Lebensraum umgehen.Zumindest gehen die Abgeschulten verantwortungsvoll mit der im Gymnasium knappen Ressource Klassenraum um, andererseits stellt sich jedoch die Frage, ob das Gymnasium durch eine massenhafte Abschulung die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder gefördert hat und ob es das Zeichen eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Mitmenschen ist, derart mit Kindern umzugehen.

Vor diesem Hintergrund darf man wohl die Frage stellen, wie das Gymnasium mit den ersten inklusiv zu unterrichtenden Kindern umgehen wird, die zu Beginn des derzeit noch laufenden Schuljahres aufgenommen werden mussten.

Vor Kurzem wurde „offiziell“ auf der Homepage des Gymnasium ein erstes Resumee gezogen:

Inklusion wird ein ständiger Lern- und Entwicklungsprozess bleiben, bei dem wir alle Kinder im Blick behalten möchten. Momentan können wir auf ein erfolgreiches halbes Jahr zurückblicken.Für inklusiv zu beschulende Kinder jedoch gilt das im Schulprogramm Gesagte doppelt und dreifach:

Individuelle Förderung nimmt alle Schüler/innen in den Blick. Sie wendet sich an die Leistungsschwachen, das Leistungsmittelfeld und an die besonders BegabtenNachdem nun aber bereits 27 Kinder nich inklusiv zu beschulende Kinder abgeschult wurden, welches Schicksal droht den inklusiv zu beschulenden?

Insbesondere dann, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die Schulkonferenz des Gymnasium am 19. Februar 2014 auf Antrag der Schulleitung folgenden Beschluss fasste:

„Nach einer kritischen Würdigung der Erfahrungen, die in der ersten Inklusionsklasse im Schuljahr 2013/14 bisher gemacht wurden (…)“Kurze Zwischenfrage: Auf der Homepage des Gymnasium wird auf ein „erfolgreiches halbes Jahr“ zurückgeblickt, in der Schulkonferenz wird nach eben einem halben Jahr „kritisch gewürdigt“ – welche Aussage stimmt denn nun?

Weiter im Zitat:

„(…) und angesichts der absehbar geringer werdenden Ressourcen, die das Land zur sonderpädagogischen Betreuung ab kommendem Schuljahr bereitstellen wird bzw. kann, fordert die Schulkonferenz (…) ab dem kommenden Schuljahr im Bereich Inklusion ausschließlich solche Kinder aufzunehmen, die den sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen haben.“Soll heißen: die „einfachen“ Kinder nimmt das Gymnasium, sobald die Kinder aber in irgendeiner Form eine Herausforderung bedeuten, dann bitte schön, sollen sich andere Schulen darum kümmern? Sollen sich doch diese Schulen mit knapper werdenden Ressourcen herumschlagen?

Aber nein, so war das sicherlich nicht gemeint – hier liegt ein einziges großes Missverständnis vor.

Aber schauen wir noch in die Begründung, die die Schulleitung der Schulkonferenz vorgelegt hat:

Es hat sich als besonders schwierig erwiesen, unter den Bedingungen des Gymnasiums Schülerinnen und Schüler auf den Hauptschulabschluss vorzubereiten.Was sagen denn die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Förderschwerpunkt Lernen?

Bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen des Lernens ist die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt dauerhaft bzw. zeitweilig so erschwert, dass sie die Ziele und Inhalte der Lehrpläne der allgemeinen Schule nicht oder nur ansatzweise erreichen können. (…) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen gegeben, die in ihrer Lern- und Leistungsentwicklung so erheblichen Beeinträchtigungen unterliegen, dass sie auch mit zusätzlichen Lernhilfen der allgemeinen Schulen nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können.Klingt eigentlich so, als seien insbesondere Kinder mit diesem Schwerpunkt, wenn man denn einzig in Schulabschlüssen denkt, Kinder, die auf einen Hauptschulabschluss vorbereitet werden müssen.

Aber, das kann das Gymnasium laut der Schulleitung vor dem Hintergrund geringer werdender Ressourcen gar nicht leisten.

Zusammenfassend ergibt sich das Bild , dass das Gymnasium Kinder mit diversen Förderschwerpunkten komplett ablehnt und implizit erklärt, die mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die würde das Gymnasium ja nehmen, aber eigentlich könne das Gymnasium mit denen auch nichts anfangen.

Aber, das hätte man wissen können, denn in der Schulausschusssitzung vom 19.06.2013 erklärte die Rektorin des Frechener Gymnasiums:

Wenn ich gewusst hätte, was mit dem Thema Inklusion auf mich zukommt, hätte ich diesen Beruf nicht gewählt.Müssen also die wenigen inklusiv zu beschulenden Kinder damit rechnen, bei nächster Gelegenheit abgeschult zu werden?

Es steht zu befürchten.

Thema: Grube Carl

16. Juni 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

Am 11.06.2014 stellte der Planungsbeirat die Ergebnisse seiner Arbeit der vergangenen beiden Jahre vor.

Es geht um die bauliche Entwicklung der Planzellen 5 und 6 – also der Baufelder links und rechts der Philip-Fassbender-Straße.

Wie die Kölner Rundschau richtig bemerkt wurde von den StadtteilbewohnerInnen scharfe Kritik geübt:

Man mag zum Freiheitsring stehen wie man mag, und ob er die Lösung der Verkehrsprobleme darstellt, kann heute noch keiner wirklich sagen. Klar ist auf alle Fälle, dass die Verlängerung des Freiheitsrings erst möglich ist, wenn der Ausbau der Grube Carl in den letzten Zügen liegt, also irgendwann, wenn die Baugebiete 9 oder 10 erschlossen werden. Was noch viele Jahre dauern wird.

Daraus ergeben sich Folgen, die da lauten: der Stadtteilverkehr wird nur über die Straße Grube Carl und die Rosmarstraße in den Stadtteil hineinfahren können. Und mit dem heutigen Wissen kann man bereits jetzt sagen, dass das Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen höher ausfallen wird, als in den Verkehrsprognosen beschrieben. Auf der Straße „Zum Bellerhammer“ dürften laut Verkehrsprognose aktuell bestenfalls 1.500 Autos täglich fahren, es sind aber laut letzter Zählung fast 2.000 Fahrzeuge.

Jeder weitere Ausbau wird das Verkehrsaufkommen auf den betreffenden Straßen deutlich erhöhen.

Die größten Probleme werden sich dabei auf der Straße „Zum Bellerhammer“ ergeben, denn dieser ist der Flaschenhals zwischen zwei Straßen, deren Profil dem Anspruch einer Haupterschließungsstraße entspricht:

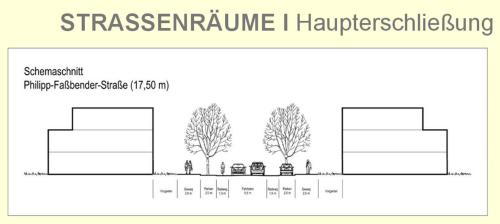

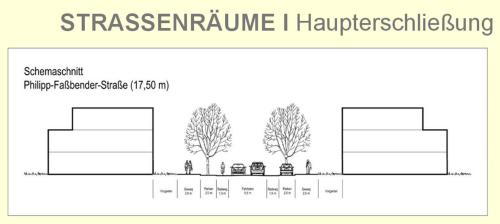

Die Straße „Grube Carl“, demnächst durchgehend mit absolutem Halteverbot belegt, ist breit genug, um mehrere tausend Fahrzeugbewegungen problemlos aufnehmen zu können. Die neu zu bauende Philip-Faßbender-Straße wird als 17,5 Meter breite Allee mit Fahrradstreifen, Fußweg und abgetrenntem Parkstreifen angelegt. Zwei Straßen mit einem Profil, das der ihr zugewiesenen Funktion der Haupterschließung entspricht.

Und dazwischen die Straße "Zum Bellerhammer", die die Rosmarstraße und die Philip-Faßbenderstraße mit der Straße Grube Carl verbindet.

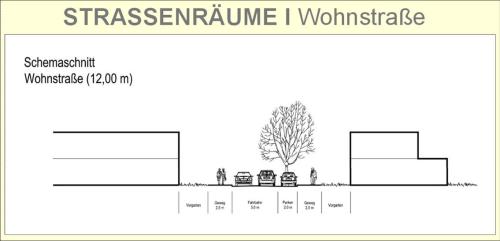

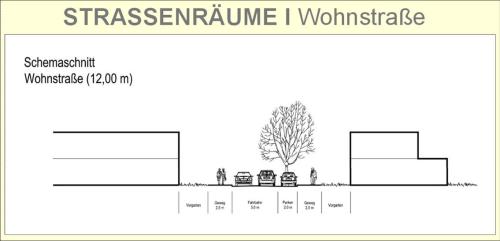

Der Bellerhammer jedoch deutlich schmaler, ohne Fahrradstreifen, auf der südlichen Straßenseite wird auf der Straße geparkt, vielfach durch Baumscheiben verengt. Es handelt sich um eine Straße, die in weiten Bereichen nur einspurig befahrbar ist. Das Profil entspricht dem Profil einer Wohnstraße nicht aber dem einer Erschließungsstraße.

Die Einspurigkeit, die Verschwenkungen durch parkende Autos und Baumscheiben haben denn auch bereits mehrfach zu Unfällen mit Bussen geführt.

Und durch diese Straße soll der gesamte Zufahrtsverkehr geführt werden?

Anscheinend, denn immer wenn das Publikum der obigen Veranstaltung auf den Flaschenhals „Zum Bellerhammer“ zu sprechen kam, lenkten die VertreterInnen der Verwaltung ab.

Wer aber über den Bellerhammer nicht reden will sollte auch von weiteren Baufeldern schweigen.

Die BI Grube Carl hat deshalb an verschiedenen Stellen vorgeschlagen, eine neue Erschließungsstraße für die hinteren Baufelder zu bauen und dafür andernorts auf Grube Carl die wegfallenden Ausgleichsflächen zu schaffen.

Mit dieser Verkehrsführung würde mit Sicherheit der stadtteilinterne Verkehr auf verschiedene Straßen verteilt und die weiteren Baufelder erhielten eine zentrale Erschließungsachse. Die verkehrlichen Belastungen würden gleichmäßiger verteilt.

Ob ein solcher Vorschlag eine tragfähige Lösung darstellt – keiner kann es sagen, denn diese Option wurde bisher an keiner Stelle ausreichend diskutiert und überprüft. Man ist in dieser Stadt auf die Verlängerung des Freiheitsringes fokussiert. In der Folge müssen Alternativvorschläge bereits vor einer Prüfung verworfen werden: offensichtlich handelt es sich um Denkblockaden.

Der Rundschau ist daher zuzustimmen, wenn sie schreibt:

Es geht um die bauliche Entwicklung der Planzellen 5 und 6 – also der Baufelder links und rechts der Philip-Fassbender-Straße.

Wie die Kölner Rundschau richtig bemerkt wurde von den StadtteilbewohnerInnen scharfe Kritik geübt:

Stattdessen tritt der Frust zutage, den vor allem das Ausbleiben der früher versprochenen Verlängerungen des Freiheitsrings und der Linie 7 in den Stadtteil hinterlassen hat. Verstärkt wird die Wut durch die Verkehrsprobleme, auch wenn sie mancher als „subjektive Empfindung“ abtut.Wobei es sich um sich massiv verschärfende Verkehrsprobleme handeln dürfte, sollte auf Grube Carl weitergebaut werden.

Man mag zum Freiheitsring stehen wie man mag, und ob er die Lösung der Verkehrsprobleme darstellt, kann heute noch keiner wirklich sagen. Klar ist auf alle Fälle, dass die Verlängerung des Freiheitsrings erst möglich ist, wenn der Ausbau der Grube Carl in den letzten Zügen liegt, also irgendwann, wenn die Baugebiete 9 oder 10 erschlossen werden. Was noch viele Jahre dauern wird.

Daraus ergeben sich Folgen, die da lauten: der Stadtteilverkehr wird nur über die Straße Grube Carl und die Rosmarstraße in den Stadtteil hineinfahren können. Und mit dem heutigen Wissen kann man bereits jetzt sagen, dass das Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen höher ausfallen wird, als in den Verkehrsprognosen beschrieben. Auf der Straße „Zum Bellerhammer“ dürften laut Verkehrsprognose aktuell bestenfalls 1.500 Autos täglich fahren, es sind aber laut letzter Zählung fast 2.000 Fahrzeuge.

Jeder weitere Ausbau wird das Verkehrsaufkommen auf den betreffenden Straßen deutlich erhöhen.

Die größten Probleme werden sich dabei auf der Straße „Zum Bellerhammer“ ergeben, denn dieser ist der Flaschenhals zwischen zwei Straßen, deren Profil dem Anspruch einer Haupterschließungsstraße entspricht:

Die Straße „Grube Carl“, demnächst durchgehend mit absolutem Halteverbot belegt, ist breit genug, um mehrere tausend Fahrzeugbewegungen problemlos aufnehmen zu können. Die neu zu bauende Philip-Faßbender-Straße wird als 17,5 Meter breite Allee mit Fahrradstreifen, Fußweg und abgetrenntem Parkstreifen angelegt. Zwei Straßen mit einem Profil, das der ihr zugewiesenen Funktion der Haupterschließung entspricht.

Und dazwischen die Straße "Zum Bellerhammer", die die Rosmarstraße und die Philip-Faßbenderstraße mit der Straße Grube Carl verbindet.

Der Bellerhammer jedoch deutlich schmaler, ohne Fahrradstreifen, auf der südlichen Straßenseite wird auf der Straße geparkt, vielfach durch Baumscheiben verengt. Es handelt sich um eine Straße, die in weiten Bereichen nur einspurig befahrbar ist. Das Profil entspricht dem Profil einer Wohnstraße nicht aber dem einer Erschließungsstraße.

Die Einspurigkeit, die Verschwenkungen durch parkende Autos und Baumscheiben haben denn auch bereits mehrfach zu Unfällen mit Bussen geführt.

Und durch diese Straße soll der gesamte Zufahrtsverkehr geführt werden?

Anscheinend, denn immer wenn das Publikum der obigen Veranstaltung auf den Flaschenhals „Zum Bellerhammer“ zu sprechen kam, lenkten die VertreterInnen der Verwaltung ab.

Wer aber über den Bellerhammer nicht reden will sollte auch von weiteren Baufeldern schweigen.

Die BI Grube Carl hat deshalb an verschiedenen Stellen vorgeschlagen, eine neue Erschließungsstraße für die hinteren Baufelder zu bauen und dafür andernorts auf Grube Carl die wegfallenden Ausgleichsflächen zu schaffen.

Mit dieser Verkehrsführung würde mit Sicherheit der stadtteilinterne Verkehr auf verschiedene Straßen verteilt und die weiteren Baufelder erhielten eine zentrale Erschließungsachse. Die verkehrlichen Belastungen würden gleichmäßiger verteilt.

Ob ein solcher Vorschlag eine tragfähige Lösung darstellt – keiner kann es sagen, denn diese Option wurde bisher an keiner Stelle ausreichend diskutiert und überprüft. Man ist in dieser Stadt auf die Verlängerung des Freiheitsringes fokussiert. In der Folge müssen Alternativvorschläge bereits vor einer Prüfung verworfen werden: offensichtlich handelt es sich um Denkblockaden.

Der Rundschau ist daher zuzustimmen, wenn sie schreibt:

So schön die neuen Pläne auch sind und so bürgernah sie zustande kommen: Letztlich verschärft jedes neue Baugebiet nur die alten Probleme.

Thema: Umwelt

10. Juni 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren

2011 ist mir ein Text von Johano Strasser, Schriftsteller, Politologe und seit 1975 Mitglied der SPD-Grundwertekommission untergekommen.

Der ökologische Umbau – ein linkes Projekt so lautete der Titel.

Es lohnt sich, auch heute, den Text näher anzusehen, denn bei den Grünen ist zu beobachten, dass der konkrete Bezug von linken Politikinhalten und Ökologie sukzessive verloren geht.

Das ist nicht unbedingt verwunderlich, denn Ökologie kann auch verstanden werden als die Bewahrung von Schöpfung und Heimat. Und Ökologie, verstanden als Natur- und Heimatschutz ist kein linkes Thema mehr. Damit kann sich auch ein konservativer Christdemokrat ohne Probleme anfreunden.

Als grünes Grundsatzproblem war diese Ambivalenz bereits in die Gründungsgeschichte der Grünen eingewebt, denn entgegen aller Mythen profitierte die Parteigründung in erheblichem Umfang von der Unterstützung einer christlich motivierten Gegenerschaft zur Nachrüstung und eben dem christlichen Grundgedanken der Bewahrung der Schöpfung.

Bis zu ihrem Ausscheiden bei den Grünen 1990 prägten aber insbesondere die sogenannten Ökosozialisten (Rainer Trampert, Thomas Ebermann und Jutta Ditfurth) das öffentliche Erscheinungsbild der Grünen. In dieser Phase ihrer Parteigeschichte erschien die Ökologie als linkes Projekt.

Nach dem Ausscheiden der „Ökosozialisten“ erwies sich, dass die grüne Partei Ökologie schon lange anders verstand, als ihre einstigen VordenkerInnen. Ökologie wurde als Menschheitsproblem verstanden und Menschheitsprobleme kennen weder links noch rechts sondern nur ein - zusammen. Ökologie reduziert sich, so meinte Jutta Ditfurth 1990 „auf die Ebene von Verbraucherberatung und wirkungsloser Umweltreparatur".

An einem Teilaspekt des von der grünen Partei geforderten ökologischen Wandels läßt sich der Strukturwandel grünen Denkens besonders gut nachvollziehen. Lag ein Teil des grünen Selbstverständnisses im Widerstand gegen die atomare Gefahr, verkörpert durch die Namen Wyhl, Brockdorf, Wackersdorf, so zeichnete sich in den beiden vergangenen Jahrzehnten hier ein grundlegender Wandel ab: schon in den 90er Jahren öffnete sich ein Markt für ökologische Kapitalanlagen, also die Möglichkeit Kapital, auch kleine Summen, in Windkraftanlagen, Solaranlagen etc. zu investieren. Diese Linie setzte sich fort im „Erneuerbare-Energie-Gesetz“, das implizit eine Subventionierung von Solarpaneelen auf allen Dächern der Republik bedeutete. Hatte man in den 80ern noch mit ökosozialistischen Ideen geliebäugelt, so war das grüne Milieu längstens in der gesellschaftlichen Mitte angekommen und hatte eben keine Ketten zu verlieren sondern Sparguthaben renditeträchtig anzulegen. Aus „Atomkraft - Nein Danke“ war die Energiewende geworden und die bürgerlichen Hausbesitzer gleich welcher politischen Couleur investierten in Solarzellen auf dem Dach, die einen staatlich garantierten Ertrag oberhalb der Kapitalmarktrendite erbringen – mündelsicher…..

Es ist daher nicht erstaunlich, dass Johano Strasser 2011 die Ökologie als linkes Projekt für seine SPD wiederentdeckte.

Es lasse sich, so Strasser

Eine Neuorientierung hängt aber auch an einer noch zu ändernden Sichtweise der Sozialdemokraten, so J. Strasser. Das von vielen Sozialdemokraten gepflegte Argument, dass es weiteres wirtschaftliches Wachstum brauche, damit auch die „kleinen Leute“ in den Genuss der Dinge kommen, die sich andernfalls nur die Reichen leisten können, ist seines Erachtens auf fatale Weise falsch.

Solange nur die Reichen sich ein Auto leisten konnten, war es ein Fortbewegungsmittel,

Es handelt sich dabei um einen hochpolitischer Umverteilungsauftrag, denn nur im Rahmen einer „Politik größerer Gleichheit“ lassen sich die psychologischen Wachstumszwänge abbauen. Dies ist aber eine der Grundlagen zur Bändigung der zerstörerischen Dynamik des Marktradikalismus.

Sozusagen ganz sozialdemokratisch plädiert er deshalb dafür, dass die „kleinen Leute“ in gemeinsamer Anstrengung ihre Lebens- und Arbeitswelt nach den eigenen Bedürfnissen gestaltet.

Zugleich reden wir von einer internationalen Umverteilung, die in Hinblick auf die benachteiligten Regionen dieser Welt unerlässlich ist, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Erste Vorzeichen dieser zukünftigen Konflikte lassen heute schon im Mittelmeer beobachten. In den Krisenregionen Afrikas haben sich die Menschen auf den Weg gemacht, sowohl um politischen und wirtschaftliche Krisenregionen zu entfliehen als auch um eine partiell immer menschenfeindlichere Umwelt (fehlender Niederschlag, Bodenerrosion usw.) zu verlassen.

Der ökosoziale Kurswechsel ist mehr als die subventionierte Solarzelle auf dem eigenen Dach. Es handelt sich im Kern um eine Umverteilung politischer und wirtschaftlicher Macht. Eben dieser Aspekt ist auf dem Weg grüner Teilbahe an Bundes- und Landesregierungen verloren gegangen. Womit auch der notwendige politische Raum sich öffnet, um der deutschen Sozialdemokratie das Thema Ökologie zurückzuerobern:

Der ökologische Umbau – ein linkes Projekt so lautete der Titel.

Es lohnt sich, auch heute, den Text näher anzusehen, denn bei den Grünen ist zu beobachten, dass der konkrete Bezug von linken Politikinhalten und Ökologie sukzessive verloren geht.

Das ist nicht unbedingt verwunderlich, denn Ökologie kann auch verstanden werden als die Bewahrung von Schöpfung und Heimat. Und Ökologie, verstanden als Natur- und Heimatschutz ist kein linkes Thema mehr. Damit kann sich auch ein konservativer Christdemokrat ohne Probleme anfreunden.

Als grünes Grundsatzproblem war diese Ambivalenz bereits in die Gründungsgeschichte der Grünen eingewebt, denn entgegen aller Mythen profitierte die Parteigründung in erheblichem Umfang von der Unterstützung einer christlich motivierten Gegenerschaft zur Nachrüstung und eben dem christlichen Grundgedanken der Bewahrung der Schöpfung.

Bis zu ihrem Ausscheiden bei den Grünen 1990 prägten aber insbesondere die sogenannten Ökosozialisten (Rainer Trampert, Thomas Ebermann und Jutta Ditfurth) das öffentliche Erscheinungsbild der Grünen. In dieser Phase ihrer Parteigeschichte erschien die Ökologie als linkes Projekt.

Nach dem Ausscheiden der „Ökosozialisten“ erwies sich, dass die grüne Partei Ökologie schon lange anders verstand, als ihre einstigen VordenkerInnen. Ökologie wurde als Menschheitsproblem verstanden und Menschheitsprobleme kennen weder links noch rechts sondern nur ein - zusammen. Ökologie reduziert sich, so meinte Jutta Ditfurth 1990 „auf die Ebene von Verbraucherberatung und wirkungsloser Umweltreparatur".

An einem Teilaspekt des von der grünen Partei geforderten ökologischen Wandels läßt sich der Strukturwandel grünen Denkens besonders gut nachvollziehen. Lag ein Teil des grünen Selbstverständnisses im Widerstand gegen die atomare Gefahr, verkörpert durch die Namen Wyhl, Brockdorf, Wackersdorf, so zeichnete sich in den beiden vergangenen Jahrzehnten hier ein grundlegender Wandel ab: schon in den 90er Jahren öffnete sich ein Markt für ökologische Kapitalanlagen, also die Möglichkeit Kapital, auch kleine Summen, in Windkraftanlagen, Solaranlagen etc. zu investieren. Diese Linie setzte sich fort im „Erneuerbare-Energie-Gesetz“, das implizit eine Subventionierung von Solarpaneelen auf allen Dächern der Republik bedeutete. Hatte man in den 80ern noch mit ökosozialistischen Ideen geliebäugelt, so war das grüne Milieu längstens in der gesellschaftlichen Mitte angekommen und hatte eben keine Ketten zu verlieren sondern Sparguthaben renditeträchtig anzulegen. Aus „Atomkraft - Nein Danke“ war die Energiewende geworden und die bürgerlichen Hausbesitzer gleich welcher politischen Couleur investierten in Solarzellen auf dem Dach, die einen staatlich garantierten Ertrag oberhalb der Kapitalmarktrendite erbringen – mündelsicher…..

Es ist daher nicht erstaunlich, dass Johano Strasser 2011 die Ökologie als linkes Projekt für seine SPD wiederentdeckte.

Es lasse sich, so Strasser

an wenigen Grundüberlegungen zeigen, dass der angesichts von Klimawandel und Rohstoffknappheit notwendige Umbau der Gesellschaft im Kern ein eher linkes Projekt ist, weil es ohne erhebliche steuernde Eingriffe in die Marktprozesse und ohne Umverteilung von Einkommen und Macht gar nicht zu bewältigen ist.Er verweist dabei darauf, dass die Vermögenden jederzeit in der Lage sind, in die „letzten verbliebenen Inseln unberührter Natur zu jetten“. Vermögende können sich eine gewisse Zeit von den Folgen der Zerstörung unserer Umwelt freikaufen. Anders dagegen stellt sich die Situation für Normalverdiener dar. Diese sind darauf angewiesen, dass die wohnortnahe Umwelt möglichst intakt, dass das „Wasser trinkbar und die Luft atembar bleibt.“ Normalverdiener benötigen funktionierende Einrichtungen der Daseinsvorsorge, Parks und Naherholungsgebiete, einen funktionsfähigen öffentlichen Nahverkehr.

Eine Neuorientierung hängt aber auch an einer noch zu ändernden Sichtweise der Sozialdemokraten, so J. Strasser. Das von vielen Sozialdemokraten gepflegte Argument, dass es weiteres wirtschaftliches Wachstum brauche, damit auch die „kleinen Leute“ in den Genuss der Dinge kommen, die sich andernfalls nur die Reichen leisten können, ist seines Erachtens auf fatale Weise falsch.

Solange nur die Reichen sich ein Auto leisten konnten, war es ein Fortbewegungsmittel,

„wenn Arbeiter und Angestellte sich einen eigenen Wagen leisten können, wird das Fahrzeug immer öfter zum Stehzeug, weil in der morgendlichen und abendlichen Rush Hour sowie zu Beginn und am Ende der Ferien die Straßen meistens verstopft sind.“.„Die große Mehrheit kann, so schlussfolgert Strasser, ihre Lebenssituation in der vermeintlichen Aufholjagd des Statuskonsums gar nicht verbessern“.

Es handelt sich dabei um einen hochpolitischer Umverteilungsauftrag, denn nur im Rahmen einer „Politik größerer Gleichheit“ lassen sich die psychologischen Wachstumszwänge abbauen. Dies ist aber eine der Grundlagen zur Bändigung der zerstörerischen Dynamik des Marktradikalismus.

Sozusagen ganz sozialdemokratisch plädiert er deshalb dafür, dass die „kleinen Leute“ in gemeinsamer Anstrengung ihre Lebens- und Arbeitswelt nach den eigenen Bedürfnissen gestaltet.

Ein größeres Maß an primärer Gleichheit ist sowohl unter sozialem wie unter ökologischem Gesichtspunkt das Gebot der Stunde. Mindestlöhne, gleicher Lohn für Frauen und Männer, für Leiharbeiter und Kernbelegschaften, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Anhebung des Spitzensteuersatzes – das sind Forderungen, die auch unter ökologischem Gesichtspunkt aktuell sind.Wir reden hier von einer innergesellschaftlichen Umverteilung, denn ein sozialökologischer Kurswechsel ist nicht zum Nulltarif zu haben. Er muss gegen die Interessen der Stromindustrie und des Finanzsektors, der mit der Finanzierung der Ausbeutung der Ressourcen dieser Welt gutes Geld verdient, durchgesetzt werden.

Zugleich reden wir von einer internationalen Umverteilung, die in Hinblick auf die benachteiligten Regionen dieser Welt unerlässlich ist, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Erste Vorzeichen dieser zukünftigen Konflikte lassen heute schon im Mittelmeer beobachten. In den Krisenregionen Afrikas haben sich die Menschen auf den Weg gemacht, sowohl um politischen und wirtschaftliche Krisenregionen zu entfliehen als auch um eine partiell immer menschenfeindlichere Umwelt (fehlender Niederschlag, Bodenerrosion usw.) zu verlassen.

Der ökosoziale Kurswechsel ist mehr als die subventionierte Solarzelle auf dem eigenen Dach. Es handelt sich im Kern um eine Umverteilung politischer und wirtschaftlicher Macht. Eben dieser Aspekt ist auf dem Weg grüner Teilbahe an Bundes- und Landesregierungen verloren gegangen. Womit auch der notwendige politische Raum sich öffnet, um der deutschen Sozialdemokratie das Thema Ökologie zurückzuerobern:

Für die Sozialdemokratie ergibt sich beim Thema ökosozialer Umbau eine große, vielleicht ihre letzte große Chance. Wenn sie begreift, dass das heute alles beherrschende Thema der Ökologie im Kern ein linkes und damit ihr Thema ist, kann sie noch einmal zur politisch gestaltenden Kraft werden – in der Bundesrepublik, in Europa, vielleicht sogar darüber hinaus.

Gegenentwürfe

Gegenentwürfe